1 はじめに

1-1 この文章について

このたびは、Cerevo LiveShell Xをお買い上げいただきありがとうございます。

この文書は LiveShell X(以下、「本製品」と呼びます。)の取扱方法等を説明したマニュアルです。ご使用の前にこのマニュアルを最後までお読みいただき、正しいお取り扱い方法を十分にご理解いただいたうえで、本製品を活用いただきますようお願いいたします。

適用対象

このマニュアルは、下表に掲げる製品に対して適用されます。

型番 |

製品説明 |

|---|---|

CDP-LS04A |

|

CDP-LS04A-SDJ1 |

|

CDP-LS04A-SDS6 |

|

CDP-LS04A-SDK |

|

CDP-LS04A-SDR |

|

CDP-LS04A-SP |

このマニュアルの適用対象となる製品群を総称し、以下「本製品」と呼称します。

記載範囲

このマニュアルには、本製品の設置方法、設定方法、操作手順、制約事項など、製品のご使用にあたりに必要となる事項全般を記載しています。このマニュアル以外に、提供している文書として、以下の文書があります。

製品に同梱しているクイックセットアップガイド

ファームウェアバージョンRev.2090以前に適用されているオンラインマニュアル

ファームウェアバージョンごとのリリースノート

改訂情報

このマニュアルは第1.1版(2025年5月9日公開)です。このマニュアルは LiveShell X の以下のレビジョンに適用します。

改定履歴

第1.0版(2025年3月31日公開)

初版

第1.1版(2025年5月9日公開)

細かな誤字や誤記の微修正を行った。

前提知識

このマニュアルでは、読者が下記の知識を有していることを前提に記載しています。

HDMIケーブルを用いて映像機器間を相互に接続する方法

音声信号ケーブルを用いて音響機器間を相互に接続する方法

イーサネット(IEEE 802.3)および無線LAN(IEEE 802.11)を用いたローカルネットワークに関する基礎的な理解

IPネットワークの運用およびインタフェース設定に関する基礎的な理解

ライブ映像配信プラットフォームで利用登録等を行い、ストリームキー等を取得する方法

1-2 安全にお使いいただくために

表記の意味

この章において警告または注意から始まる文章は、本製品を安全にご利用いただくうえで非常に重要な内容を説明しています。警告と注意は、それぞれ以下の事項であることを示します。

警告

守らなかったとき死亡あるいは人体に重大な危害が及ぶ場合がある事項です。

注意

守らなかったとき人体に危害が及んだり機器が破損する場合がある事項です。

安全上の警告と注意

異常事態が発生した場合

警告

本製品やケーブル等から、万が一、煙が出ていたり、異臭がするなどの異常事態が発生した場合は、直ちに使用を中止し、給電用のケーブルを抜いてください。そのまま使用すると、故障や感電、もしくは火災につながるおそれがあります。煙が出なくなるのを確認してから、販売店または当社サポートセンターにお問い合わせください。お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。

電源に関する事項

警告

電源および給電用のケーブルは、本マニュアルに記載の要求事項をすべて満たしているものをお使いください。適合しないものを使った場合には、本製品の故障や感電、発熱、発煙、もしくは火災につながるおそれがあります。

警告

給電用のケーブルに、破損や芯線の露出、断線などが見られる場合は絶対に使用しないでください。本製品の故障や感電、発熱、発煙、もしくは火災につながるおそれがあります。

警告

給電コネクタに、ほこりなどの異物や液体などが付着したまま使用しないでください。本製品の故障や感電、発熱、発煙、もしくは火災につながるおそれがあります。

温度上昇に関する事項

注意

本製品の表面は放熱のため高温になることがあり、触れるとやけどのおそれがあります。使用中や、使用後であっても温度が下がるまでは、取り扱いにご注意ください。

禁止行為

警告

本製品は、分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障や感電、発熱、発煙、もしくは火災につながるおそれがあります。

警告

本製品のコネクタを短絡したり、本マニュアルの指示を逸脱したデバイスを接続しないでください。本製品の故障や感電、発熱、発煙、もしくは火災につながるおそれがあります。

警告

本製品に外部機器を接続する際は、すべての装置の電源を切った状態で行ってください。電源を入れたまま接続すると、誤作動や破損のおそれがあります。

設置環境に関する事項

注意

本製品は、以下のような状態または環境条件下では使用しないでください。誤作動や、故障、変形の恐れがあります。

ヒーターやエアコンなどの風を直接受ける場所、急激な温度変化がある場所

直射日光を受ける場所、炎天下の自動車の中

潮風を受ける場所、高湿が連続する場所

液体の中、または腐食性雰囲気のある場所

強い振動がある場所

強い電磁波がある場所

帯電または静電気が発生する場所

その他、これらに準じる条件下

2 製品概要

この章では、本製品の概要について説明します。

2-1 本製品以外に用意が必要なもの

本製品のご使用にあたっては、外部機器として以下のようなものを別途ご用意いただく必要があります(このリストは一例であり、実際に必要な機器はご利用の方法により異なります)。

本製品を操作するためのWebブラウザが動作するデバイス(パソコン、タブレット、スマートフォンなど)

カメラなど、HDMIにより映像や音声を出力できる映像ソース機器

2-2 ネットワーク要件を満たす通信ネットワークの構築に必要な機器

これらを接続するためのケーブルやコネクタ等

2-2 ネットワーク要件

本製品をご使用になるためには、本製品を以下の要件を満たすネットワーク接続にする必要があります。

IPv4によりインターネットに疎通できるネットワークであること。

閉域網での運用も可能ですが、一部機能の利用に制約が生じる場合があります。

LiveShell Remoteは、閉域網では使用できません。

IPv4はDHCPによりIPアドレス等の払い出しが受けられること。

IPv4は手動で固定アドレスを設定することもできます。

接続のためにプロキシの設定およびWebログインが不要なネットワークであること。

本製品はプロキシ経由での接続には対応していません。また、施設で提供されているフリーWi-Fi等の、Webブラウザでのログイン認証が必要なネットワークには対応していません。

少なくとも以下ポートの疎通に支障がないこと。

80/tcp(本製品内のWebアプリケーションにて利用)

1935/tcp(RTMPを利用する場合)

443/tcp(RTMPSを利用する場合)

443/tcp および 6275/tcp(LiveShell Remoteを使用する場合)

554/tcp(本製品内のRTSPサーバーの標準ポート)

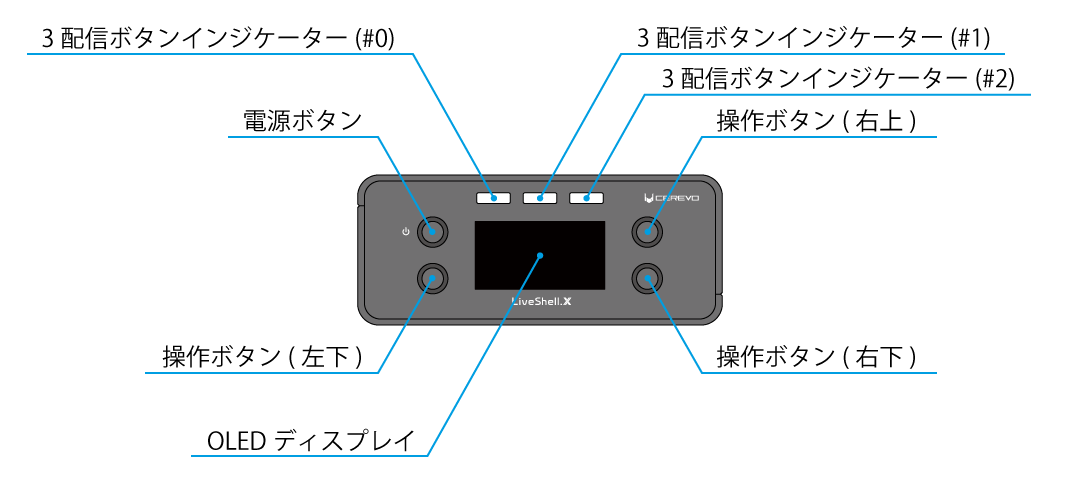

3 各部の名称とはたらき

本製品における各部の名称とそのはたらきは、下図のとおりです。

3-1 各部の名称

前面

電源ボタン

本製品の電源を入れるまたは切るためのボタンです。

操作ボタン

本製品の設定等の操作を行うときに使うボタンです。カーソルを動かしたり、値を入力するために使う4つのボタンがあります。

3配信ボタンインジケーター

配信の開始と停止の操作を行うためのボタンです。ボタンは内照式となっており、光により配信状態を示します。

OLEDディスプレイ

本製品の動作状態を文字等で表示するためのディスプレイです。本体操作ボタンによる設定を行う際にはメニューが表示されます。

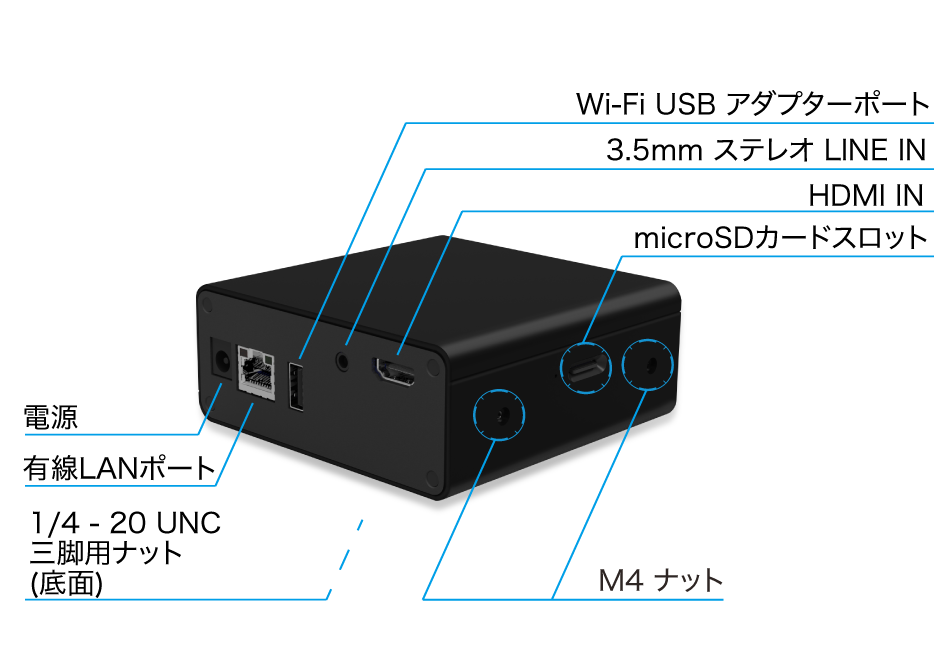

背面

電源入力

本製品の電源入力端子です。

有線LANポート

本製品をネットワークに接続するための100BASE-TXファストイーサネットインターフェースです。

Wi-Fi USB アダプターポート

本製品に無線LANアダプタやUSB通信アダプタを接続するためのUSB A端子です。

3.5mm ステレオ LINE IN

本製品にラインレベルのアナログ音声信号を入力するための 3.5mm ステレオジャックです。

HDMI IN

本製品に映像および音声信号を入力するためのHDMI入力端子です。

左側面

microSDカードスロット

映像の録画を行う場合に使用するmicroSDカードを挿入するための端子です。

M4ナット

本製品を固定するためのナットです。

右側面

1/4-20 UNC 三脚用ナット

本製品を三脚等に取り付けるためのナットです。

M4ナット

本製品を固定するためのナットです。

底面

1/4-20 UNC 三脚用ナット

本製品を三脚等に取り付けるためのナットです。

3-2 設定や操作の方法

本製品の設定変更や、各種機能の操作は、本体前面のボタンを用いて行う方法と、本製品に内蔵されているWebアプリケーションであるLiveShell Studio for LiveShell X(以下、「LiveShell Studio」と呼びます。)を用いて行う方法とがあります。それぞれの特徴は、次のとおりであり、操作内容に応じて使い分けることができます。

製品前面のボタンを用いた操作

製品前面のボタンを用いた操作には、以下の特徴があります。

本製品がネットワークに接続されていない状態のとき(初期設定前など)でも利用可能です。

操作用のパソコンなど、外部機器を用意する必要がありません。

この方法では、設定や操作を行うことができない機能があります。

したがって、簡易な設定や操作を行う場合に適しています。

LiveShell Studioを用いた操作

LiveShell Studioを用いた操作には、以下の特徴があります。

LiveShell Studioを用いるには、本製品のネットワーク設定を完了していなければなりません。

操作用パソコンなど、Webブラウザが動作するデバイスが別途必要です。

LiveShell Studioでは、本製品が有するすべての機能を操作することができます。

したがって、より高度な設定や操作を行う場合に適しています。

4 設置および初期設定

この章では、本製品の設置および外部機器の接続方法について説明します。

4-1 映像および音声の入力

HDMIソースの入力

本製品は、映像ソースとしてHDMI映像信号を入力することができます。また、HDMIに重畳されている音声信号は、デジタル音声入力として、装置内部のオーディオミキサーに接続されています。

HDMI信号は、HDMIケーブル(別売)を用いて本体背面のHDMI IN端子に接続してください。

アナログ音声ソースの入力

アナログ音声ソースの入力端子として、本体背面に3.5mm ステレオ LINE IN端子があります。 この入力端子にはラインレベルのステレオアナログ音声信号を接続することができます。

アナログ音声入力は、装置内部のオーディオミキサーに接続されており、デジタル音声入力とのミキシングが可能です。

4-2 ネットワーク接続

ネットワークへの接続形態

本製品のネットワークへの接続形態は、以下のパターンから選択することができます。実際にご使用になるネットワーク環境に合わせて、該当する接続形態を選択してください。

有線LANで接続する

本製品を、有線LANによりネットワークに接続する利用形態です。

本体背面の有線LANポートを、イーサネットスイッチ等(別売)にLANケーブル(別売)を用いて接続してください。 本体起動後、自動的にネットワークへ接続されます。

工場出荷設定ではインタフェースのデフォルトIPアドレス等は設定されておらず、IPv4設定はDHCPによって自動的に取得します。DHCPが利用できないネットワーク、もしくはインタフェースのIPアドレス等を手動で設定する必要がある場合は、以下の手順に沿って操作をしてください。

本製品を起動させてください。

→ 本製品の起動方法操作用端末で以下のWebサイトへアクセスしてください。

https://ls-local.cerevo.com/「ネットワーク設定」内の「有線LAN」を選択してください。

「固定IPを使用する」にチェックを入れてください。

「LiveShellのIPアドレス」「サブネットマスク)」「デフォルトゲートウェイ」「DNSサーバアドレス」へそれぞれ任意の値を入力してください。

「次へ」ボタンを押してください。

本体背面の3.5mm ステレオ LINE IN端子と、操作用端末の3.5mmオーディオジャックを本製品付属品の設定ケーブルを用いて接続してください。

接続が完了したら「再生する」ボタンを押してください。

再生が終了すると自動的にネットワークへ接続されます。

Tip

操作用端末から本製品へ転送するデータは音(FAXと同様の音)で送信されます。

そのため操作用端末の設定で以下のような状態の場合、正常に設定が行われない可能性があります。

音量設定が小さい

音楽など他の音が混ざっている

また、設定ケーブルは操作用端末本体の3.5mmオーディオジャックへ接続してください。 USBハブ等の外部接続されているデバイスの3.5mmオーディオジャックに接続されている場合、操作用端末本体の設定により正常に音が出ない可能性があります。その場合には操作用端末本体の音声出力設定を確認してください。

無線LANで接続する

本製品を、無線LANによりネットワークに接続する利用形態です。

無線LANで接続する場合には、以下の手順に沿って操作をしてください。

本体背面のWi-Fi USBアダプタポートに無線LANアダプタを装着してください。

本製品を起動させてください。

→ 本製品の起動方法操作用端末で以下のWebサイトへアクセスしてください。

https://ls-local.cerevo.com/「ネットワーク設定」内の「Wi-Fi(無線LAN)」を選択してください。

「SSID(ワイヤレスネットワーク名)」および「パスワード(Wi-Fiパスフレーズ)」へ、接続先の無線LANネットワークのSSIDおよびパスワードを入力してください。ステルスモードや固定IPを使用する場合には「ステルスモードのWi-Fiに接続する」および「固定IPを使用する」にチェックを入れ必要事項を入力してください。

「次へ」ボタンを押してください。

本体背面の3.5mm ステレオ LINE IN端子と、操作用端末の3.5mmオーディオジャックを本製品付属品の設定ケーブルを用いて接続してください。

接続が完了したら「再生する」ボタンを押してください。

再生が終了すると自動的にネットワークへ接続されます。

Tip

操作用端末から本製品へ転送するデータは音(FAXと同様の音)で送信されます。

そのため操作用端末の設定で以下のような状態の場合、正常に設定が行われない可能性があります。

音量設定が小さい

音楽など他の音が混ざっている

また、設定ケーブルは操作用端末本体の3.5mmオーディオジャックへ接続してください。 USBハブ等の外部接続されているデバイスの3.5mmオーディオジャックに接続されている場合、操作用端末本体の設定により正常に音が出ない可能性があります。その場合には操作用端末本体の音声出力設定を確認してください。

Tip

当社指定品の無線LANアダプタ(CDP-WF02A)を装着してください。当社指定品以外の無線LANアダプタでは正常に動作しません。

USBデータ通信端末で接続する

本製品を、USBデータ通信端末によりネットワークに接続する利用形態です。

USBデータ通信端末で接続する場合には、以下の手順に沿って操作をしてください。

本体背面のWi-Fi USBアダプタポートにUSBデータ通信端末を装着してください。

本製品を起動させてください。

→ 本製品の起動方法操作用端末で以下のWebサイトへアクセスしてください。

https://ls-local.cerevo.com/「ネットワーク設定」内の「3G/4G ネットワーク」を選択してください。

「ユーザ名」「パスワード」「APN」へ、それぞれ必要事項を入力してください。

「次へ」ボタンを押してください。

本体背面の3.5mm ステレオ LINE IN端子と、操作用端末の3.5mmオーディオジャックを本製品付属品の設定ケーブルを用いて接続してください。

接続が完了したら「再生する」ボタンを押してください。

再生が終了すると自動的にネットワークへ接続されます。

Tip

操作用端末から本製品へ転送するデータは音(FAXと同様の音)で送信されます。

そのため操作用端末の設定で以下のような状態の場合、正常に設定が行われない可能性があります。

音量設定が小さい

音楽など他の音が混ざっている

また、設定ケーブルは操作用端末本体の3.5mmオーディオジャックへ接続してください。 USBハブ等の外部接続されているデバイスの3.5mmオーディオジャックに接続されている場合、操作用端末本体の設定により正常に音が出ない可能性があります。その場合には操作用端末本体の音声出力設定を確認してください。

Tip

対応機種のUSBデータ通信端末を装着してください。対応機種以外のUSBデータ通信端末では正常に動作しません。

対応機種は以下のとおりです。

D-Link DWM-221 – Revision B

NTT docomo L-03D

ZTE MF-820

Verizon U620L(※)

Huawei E3131i-2(※)

Huawei E3372(※)

ピクセラ PIX-MT100(※)

ピクセラPIX-MT110(※)

なお、(※)印がついている機種については、あらかじめUSBデータ通信端末に内蔵された設定ページからAPN設定が必要です。ご使用になる前にPC等からUSBデータ通信端末のAPN設定を行ってください。

4-3 電源

電源装置の指定

本製品の給電には、当社指定品のACアダプタ(CDP-ADP01A)および専用内蔵バッテリー(CDP-LS04A-BAT2)を利用することができます。上記以外の電源装置は利用できません。

電源装置と本製品の接続

本製品は、背面のACアダプタおよび底面の専用内蔵バッテリーの2系統の電源入力端子を有しています。これらの電源入力端子にこのマニュアルで指定されている電源装置を接続し、給電を行ってください。

Tip

専用内蔵バッテリーを取り外し、ACアダプタからの給電のみでも利用することができます。

→専用内蔵バッテリーの取り外し方法

本製品の起動方法

本製品の起動を行うには、以下の手順に沿って操作をしてください。

この操作は本体UIから行うことができます。LiveShell Studioでは操作できません。

前面左上の電源ボタンを長押ししてください。

起動がはじまると、OLEDディスプレイにCerevoのロゴが表示されたあと、OLEDディスプレイが数秒間消灯します。

OLEDディスプレイにLiveShell Xのロゴが表示され、最終的な動作状態となります。起動中にOLEDディスプレイが消灯しても、異常ではありません。

本製品のシャットダウン方法

本製品のシャットダウンを行うには、以下の手順に沿って操作をしてください。

この操作はLiveShell Studioもしくは本体UIから行うことができます。

LiveShell Studioで操作する場合

「ステータス」に表示されている「電源オフ」ボタンを押してください。

確認ダイアログに表示されている「OK」ボタンを押してください。

シャットダウン処理が行われ、電源が切れます。

本体UIで操作する場合

オフライン状態で操作する場合

オフライン状態のトップ画面にて左上の操作ボタンを1回押してください。

左下の操作ボタンを押してください。

シャットダウン処理が行われ、電源が切れます。

オンライン状態で操作する場合

オンライン状態のトップ画面にて左上の操作ボタンを1回押してください。

左下の操作ボタンを押してください。

シャットダウン処理が行われ、電源が切れます。

シャットダウンをせずに電源を抜いた場合には、設定データやテロップ画像など、本製品内部に保存されているデータが破損または消失する恐れがあります。

本製品の再起動方法

本製品の再起動を行うには、以下の手順に沿って操作をしてください。

この操作はLiveShell Studioから行うことができます。本体UIでは操作できません。

「ステータス」に表示されている「再起動」ボタンを押してください。

確認ダイアログに表示されている「OK」ボタンを押してください。

再起動処理が行われます。

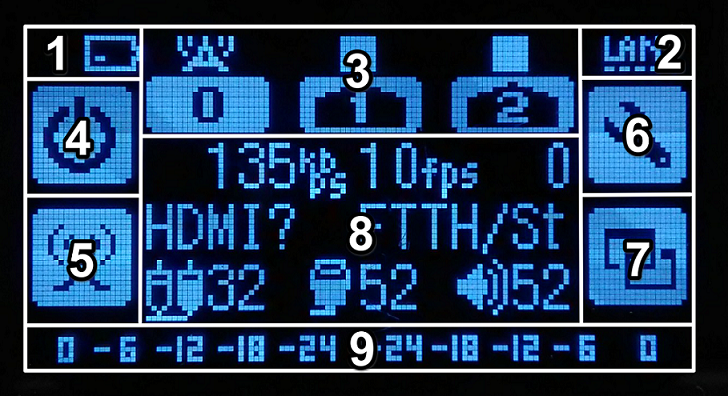

4-4 メインステータス画面の見方

本製品が起動すると、本体OLEDディスプレイに、装置の状態を示すメインステータス画面が表示されています。この表示の見方は、以下のとおりです。

電源状態ピクトグラム

電源装置からの給電状態を示します。

ACアダプタから給電を行っている場合には、ACプラグのピクトグラムが表示されます。

専用内蔵バッテリーから給電を行っている場合には、バッテリーのピクトグラムが表示されます。

※バッテリーピクトグラムの表示で、下のバーが上のバーよりも長くなっている表示の場合、2本のバッテリーセルの電圧バランスが崩れている状態であることを意味します。この状態はバッテリーの消耗が正常な状態より速くなりますので、サポートまでご連絡ください。ネットワークインタフェース接続状態ピクトグラム

USBデータ通信端末、無線LANアダプタ、有線LANポートが接続状態にある場合、それぞれのピクトグラムが表示されます。配信状態ピクトグラム

各チャンネルの配信状況を表示します。配信中であるチャンネルのアイコン上部には電波塔のピクトグラムが表示されます。配信されていない場合は「■」が表示されます電源ボタン

オフライン状態

電源のオン・オフを操作できます。

オンライン状態

キーロックやオフラインへの変更を操作できます。

配信ボタン

配信の状況を変更できます。設定ボタン

各チャンネルの設定を変更できます。表示切り替えボタン

OLEDディスプレイ中央の表示情報を切り替えます。情報表示

オフライン状態

ネットワークへの接続案内の表示

ファームウェアバージョンの表示

LiveShell Remoteへの接続状態およびデバイスIDの表示

有線LANのMACアドレスの表示

オンライン状態

配信中

映像および音声の現在の配信状態の表示

配信停止中

設定されている映像および音声の各設定値の表示

配信先URLの表示

ファームウェアバージョンおよびLiveShell Studioへの接続用URLの表示

LiveShell Remoteへの接続状態およびデバイスIDの表示

モニタ用RTSPサーバURLの表示

オーディオレベルメーター

ミキサ出力で測定した音声信号のピークレベルを指示するメーターです。

5 LiveShell Studioへの接続と操作

この章では、LiveShell Studioへの接続と操作方法について説明します。

5-1 LiveShell Studioとは

LiveShell Studioは、本製品に内蔵されている操作用Webアプリケーションであり、PC・タブレット・スマートフォン等のブラウザにより接続することができます。本製品の多くの機能は、LiveShell Studioを使って操作するように設計されています。以下は、LiveShell Studioを使って行える操作の一例です。

設定

映像解像度の設定

エンコーダビットレート等の設定

ネットワーク接続の状態および設定

映像配信先の設定

監視および操作

テロップの合成適用操作

オーディオミキサーによる音声レベルの操作

配信の開始や停止

5-2 LiveShell Studioへの接続方法

LiveShell Studioに接続するための手順は以下のとおりです。

LiveShell StudioのURLを確認する

最初に、本体のメニューからLiveShell StudioのURLを確認してください。手順は以下のとおりです。

オンライン状態のトップ画面にて右下の操作ボタンを2回押してください。

下段にLiveShell Studioへの接続に必要なURLが表示されます。

本製品のネットワーク接続が正しくできていない場合、URLは空欄となります。この場合は、ネットワークインタフェースの設定が正しくできているかを確認してください。

→ 4-2 ネットワーク接続

WebブラウザからLiveShell Studioへの接続

WebブラウザからLiveShell Studioへの接続は、以下の手順で行います。

本製品が接続されている同じサブネットに、操作用のパソコン・タブレット・スマートフォン等(以下、操作用端末と呼びます。)を接続します。

操作用端末でWebブラウザを起動し、URL欄に前項の画面で確認したURLを入力します。

接続に成功すると、WebブラウザにLiveShell Studioのアプリケーション画面が表示されます。

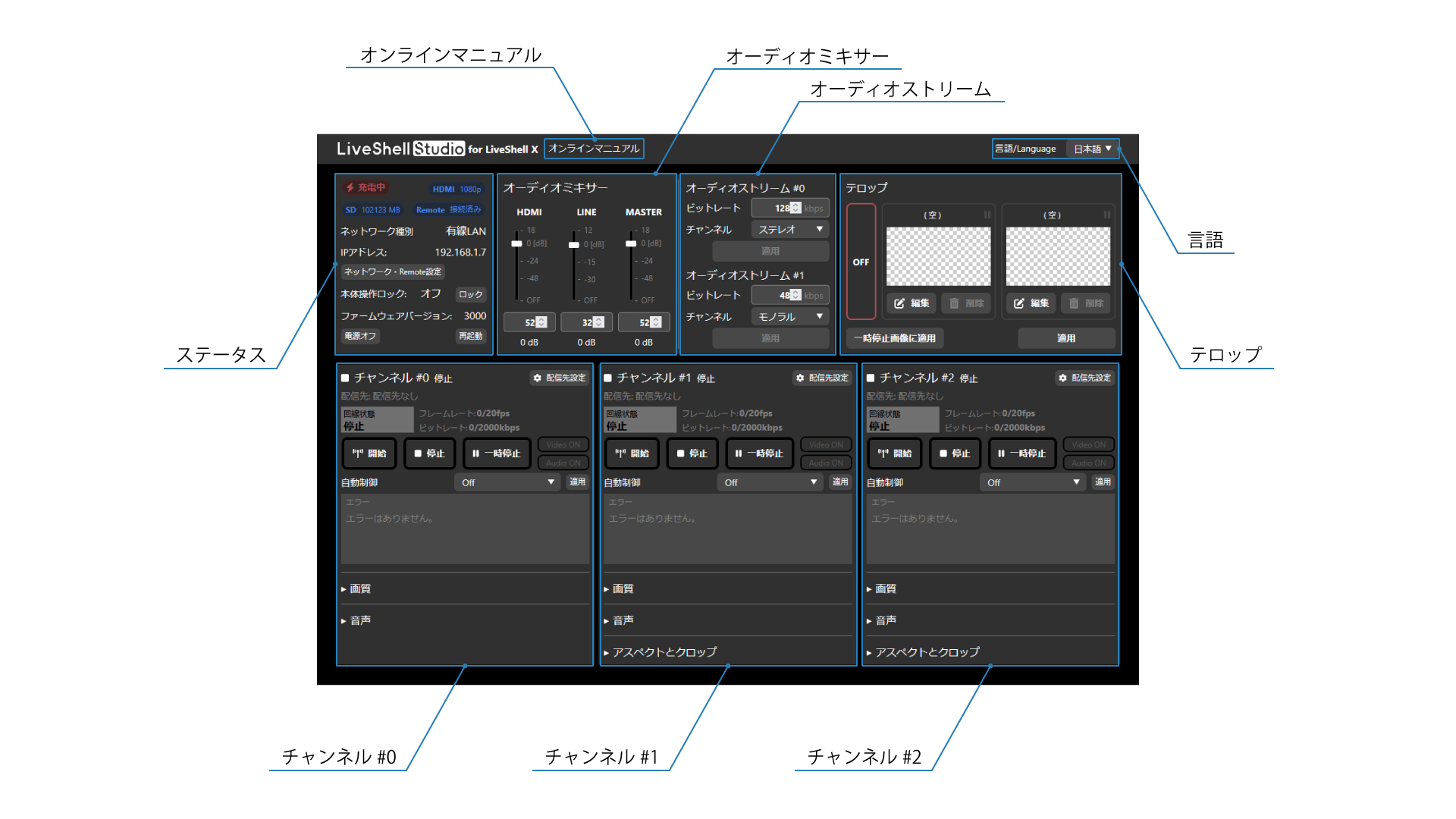

5-3 LiveShell Studioの画面の見方

LiveShell Studioのアプリケーション画面はWebブラウザに表示されています。この表示の見方は、以下のとおりです。

オンラインマニュアル

本製品のオンラインマニュアル(本マニュアル)を表示します。

言語

LiveShell Studioの表示言語の変更を行うことができます。変更可能な言語は以下のとおりです。

日本語

English

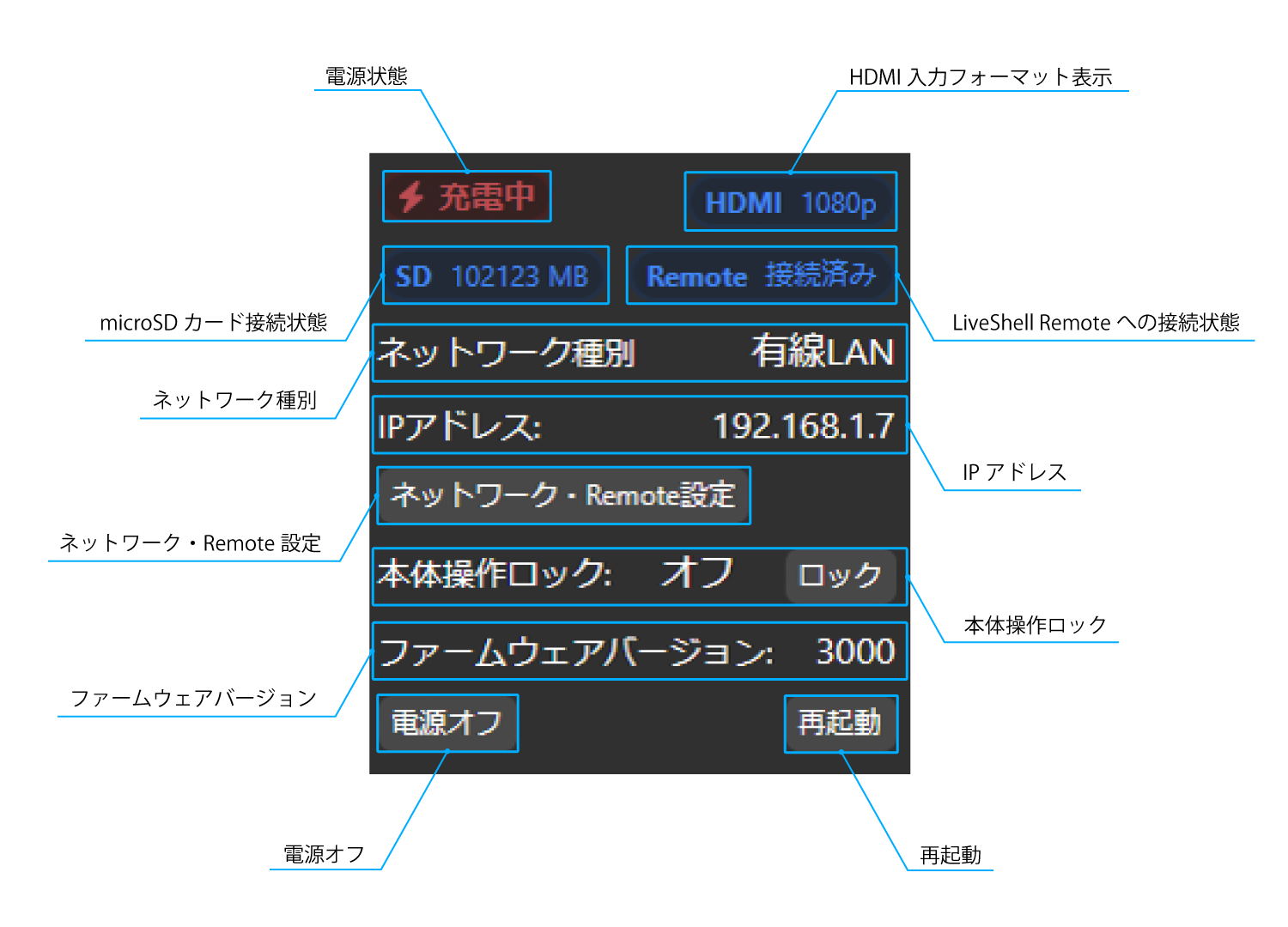

ステータス

現在の各ステータスを表示します。表示される内容は以下のとおりです。

電源状態

電源装置からの給電状態を示します。

HDMI入力フォーマット表示

HDMI IN端子へ入力されているHDMI受信フォーマットを表示します。接続を検知できない場合はグレーアウトで表示されます。

microSDカード接続状態

microSDカードのマウント状態および残り容量を示します。接続を検知できない場合はグレーアウトで表示されます。

LiveShell Remoteへの接続状態

本製品とLiveShell Remoteのクラウドサーバーと正しく接続できている場合には、青色で「Remote 接続済み」と表示されます。個体登録を行っているものの、クラウドサーバーとの確立ができていない場合には、赤色で「Remote 未接続」と表示されます。LiveShell Remoteに登録していない場合にはグレーで「Remote 未設定」と表示されます。

ネットワーク種別

現在ネットワークへ接続されている接続インターフェースの種類が表示されます。

IPアドレス

本製品のIPアドレスが表示されます。

ネットワーク・Remote設定

ネットワークおよびLiveShell Remoteの設定ダイアログを開きます。

本体操作ロック

本体のボタン操作を無効にするロック機能のオン・オフ設定を行うことができます。

ファームウェアバージョン

本製品のファームウェアバージョンが表示されます。

電源オフ

本製品のシャットダウン操作を行うことができます。

再起動

本製品の再起動操作を行うことができます。

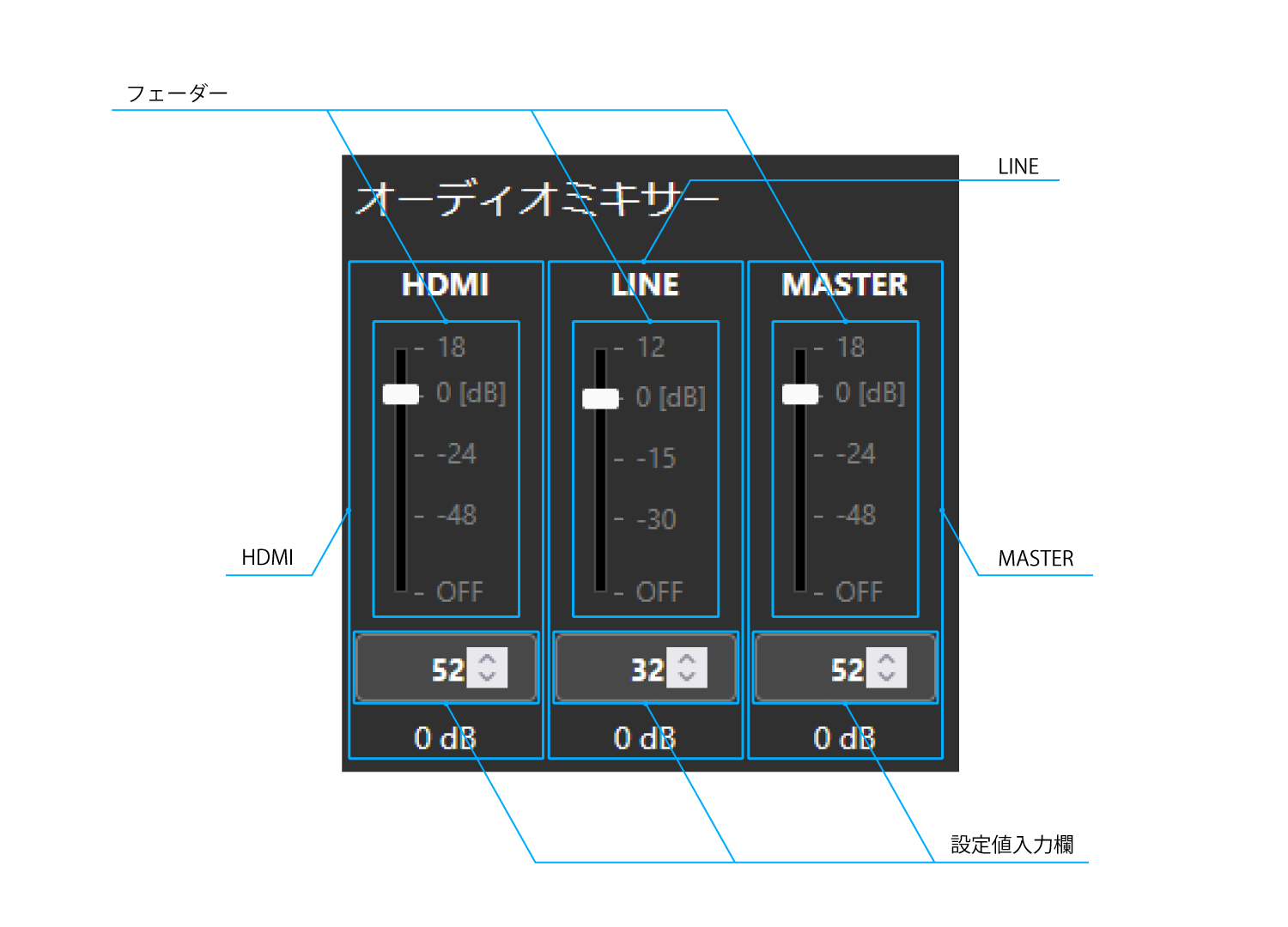

オーディミキサー

フェーダー

ドラッグ&ドロップ操作で各音声のレベル調整を行うことができます。

設定値入力欄

直接入力もしくスピンボタンで各音声のレベル調整を行うことができます。

HDMI

デジタル音声ソースのレベル調整を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

-78dB(0/OFF)~ 18dB(64)

LINE

アナログ音声ソースのレベル調整を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

-48dB(0/OFF)~ 12dB(40)

MASTER

ミキシング後の出力音声のレベル調整を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

-78dB(0/OFF)~ 18dB(64)

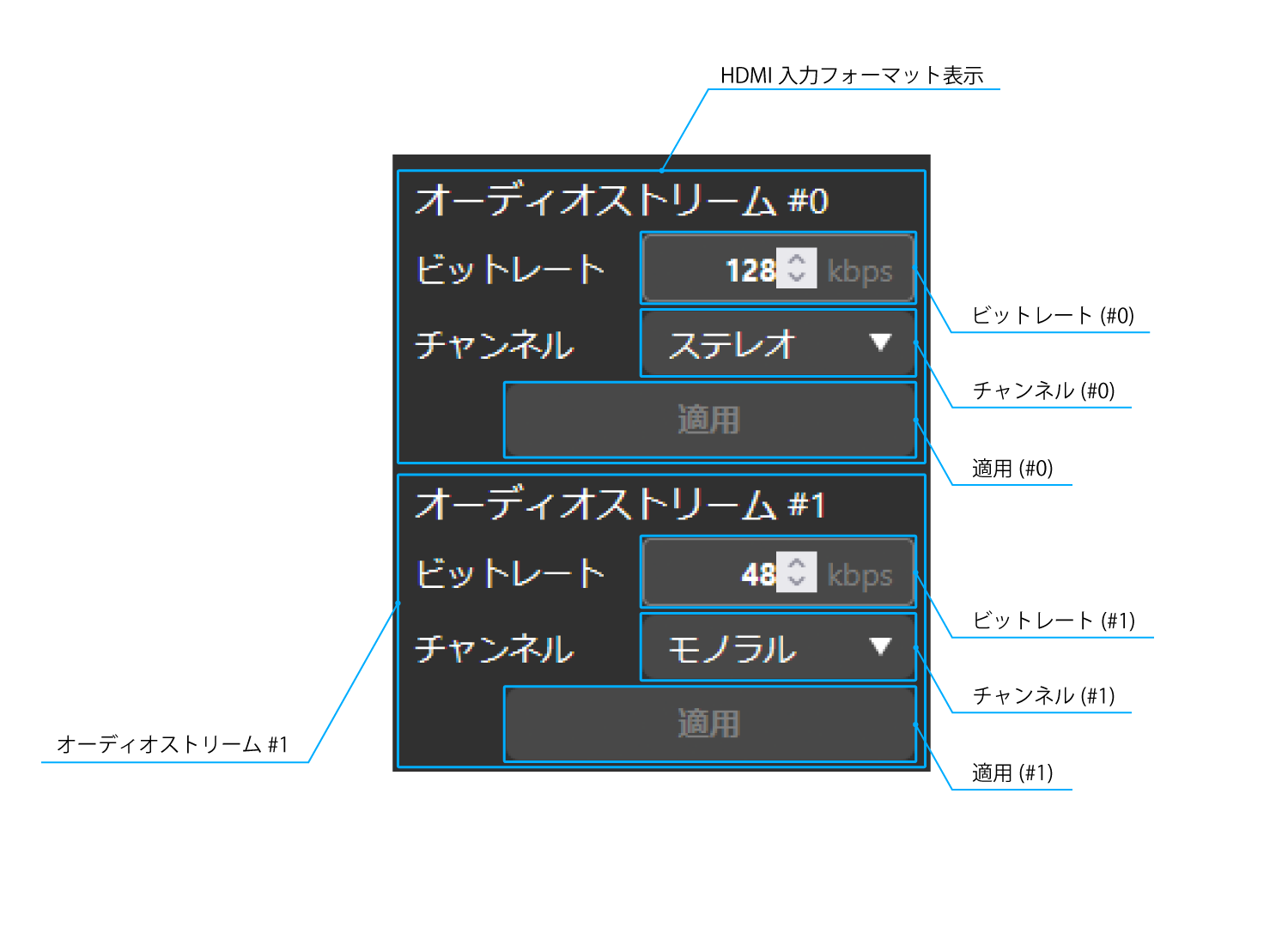

オーディオストリーム

ビットレート

直接入力もしくスピンボタンで音声のビットレート設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

16kbps ~ 255kbps

チャンネル

入力した音声のチャンネル設定を行うことができます。選択可能なチャンネルは以下のとおりです。

モノラル

モノラル(左)

モノラル(右)

ステレオ

テロップ

テロップの設定を行うことができます。

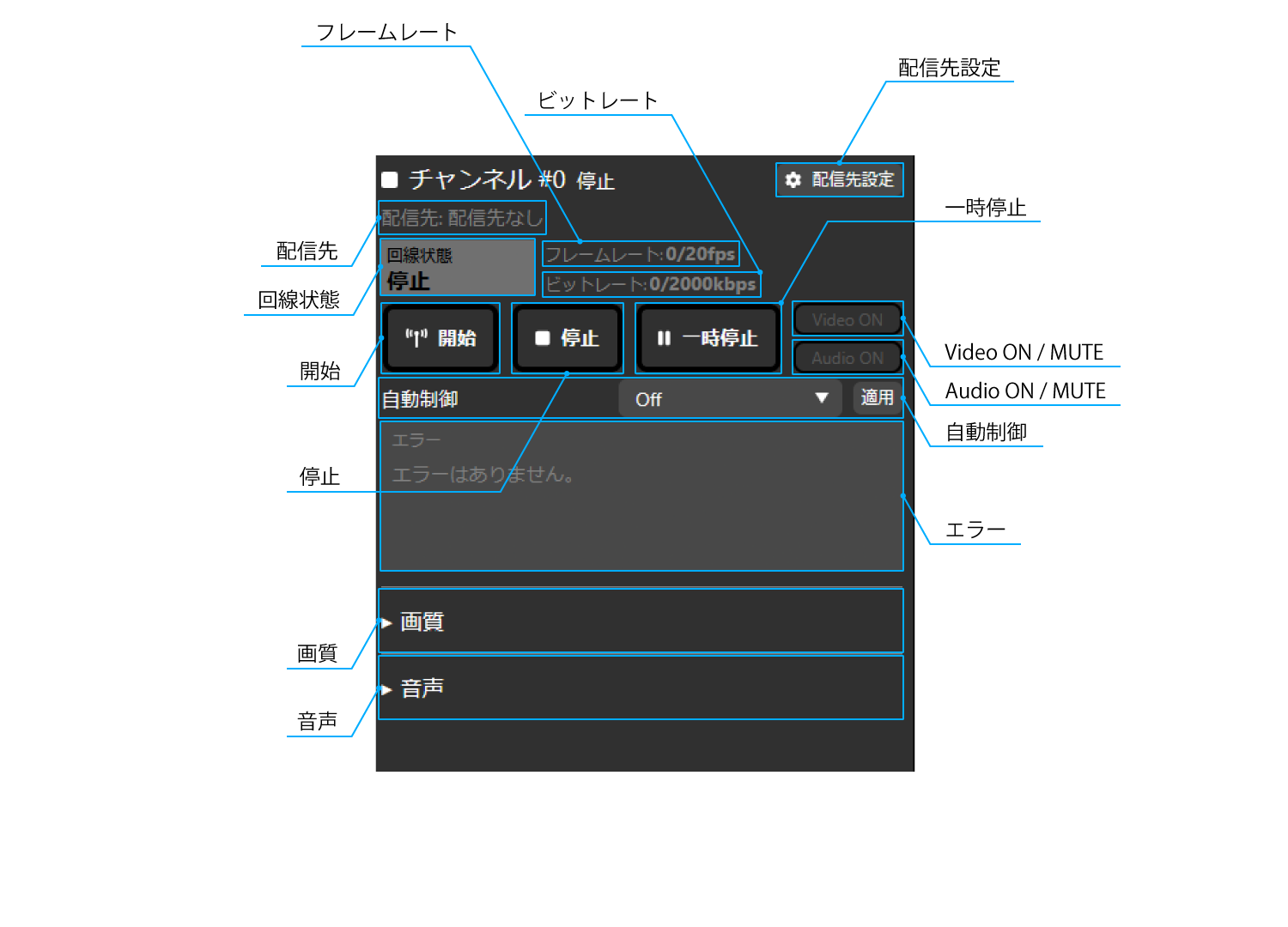

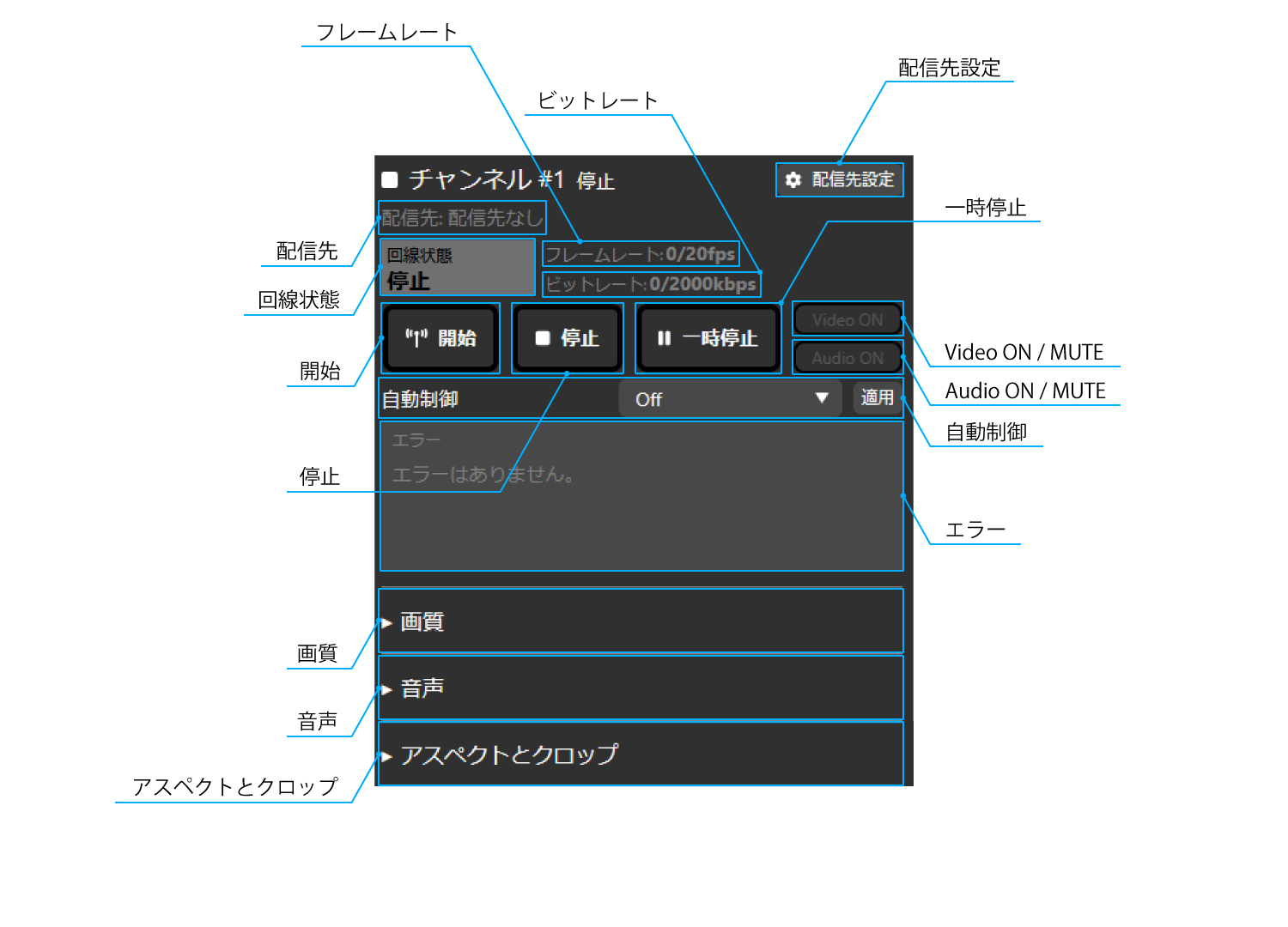

チャンネル#0

チャンネル#0の各配信設定および操作を行うことができます。

配信先設定

配信先設定ダイアログを開きます。

配信先

現在設定されている配信先のプロトコルが表示されます。

回線状態

現在の回線状態が表示されます。表示される状態は以下のとおりです。

Excellent

Good

Warning

Emergency

Dead

停止

フレームレート

設定されている映像のフレームレートと現在の実際のフレームレートが表示されます。

ビットレート

設定されている映像のビットレートと現在の実際のビットレートが表示されます。

開始

配信の開始操作を行うことができます。

停止

配信の停止操作を行うことができます。

一時停止

配信の一時停止操作を行うことができます。

Video ON / MUTE

配信映像のミュート操作を行うことができます。

Audio ON / MUTE

配信音声のミュート操作を行うことができます。

自動制御

他チャンネルへの追従設定を行うことができます。選択可能な設定は以下のとおりです。

Off

自動スタート

チャンネル#1に追従

チャンネル#2に追従

エラー

エラーメッセージが表示されます。

画質

プリセット

利用するネットワーク帯域に合わせたプリセット設定値の設定を行うことができます。選択可能な設定は以下の通りです。

カスタム

画質優先, 300kbps

画質優先, 500kbps

画質優先, 800kbps

画質優先, 2000kbps

画質優先, 4000kbps

動き優先, 300kbps

動き優先, 500kbps

動き優先, 800kbps

動き優先, 2000kbps

動き優先, 4000kbps

ビットレート

直接入力もしくスピンボタンで映像のビットレート設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

32kbps ~ 20000kbps

フレームレート

直接入力もしくスピンボタンで映像のフレームレート設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

1fps ~ 60fps

キーフレーム間隔

直接入力もしくスピンボタンで映像のキーフレーム(iフレーム)の挿入間隔設定を行うことができます。標準ではフレームレート設定値の3倍フレーム(3秒)になるように設定されます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

0frame ~ 300frame

レート制御

配信に必要な通信帯域が不足している場合に、画質を変更またはフレームレートを変更して調整するかの設定を行うことができます。選択可能な設定は以下のとおりです。

画質可変

フレームレート可変

配信キューの長さ

直接入力もしくスピンボタンで配信映像を一時的にバッファする待機領域の大きさ(長さ)の設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

0 ~ 4000

コーデック(RTSP/録画/TS-UDPのみ)

配信映像のコーデックを設定します。H.265は配信先が録画またはRTSPの時のみ設定可能です。また、ビデオコーデックを変更する場合は配信を停止してください。配信中は変更が反映されません。選択可能な設定は以下のとおりです。

H.264

H.265

H.264プロファイル

配信映像のH.264コーデックのプロファイルを設定します。コーデックがH.265の場合プロファイルはMainのみとなります。H.264プロファイルを変更する場合には配信を停止してください。配信中は変更が反映されません。選択可能な設定は以下のとおりです。

Baseline

Main

High

音声

オーディオストリーム

オーディオストリームのチャンネル設定を行うことができます。選択可能な設定は以下のとおりです。

#0

#1

AV同期調整

直接入力もしくスピンボタンでアナログ音声ソースの遅れ補正設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

0ms ~ 1023ms

チャンネル#1

チャンネル#1の各配信設定および操作を行うことができます。

配信先設定

配信先設定ダイアログを開きます。

配信先

現在設定されている配信先のプロトコルが表示されます。

回線状態

現在の回線状態が表示されます。表示される状態は以下のとおりです。

Excellent

Good

Warning

Emergency

Dead

停止

フレームレート

設定されている映像のフレームレートと現在の実際のフレームレートが表示されます。

ビットレート

設定されている映像のビットレートと現在の実際のビットレートが表示されます。

開始

配信の開始操作を行うことができます。

停止

配信の停止操作を行うことができます。

一時停止

配信の一時停止操作を行うことができます。

Video ON / MUTE

配信映像のミュート操作を行うことができます。

Audio ON / MUTE

配信音声のミュート操作を行うことができます。

自動制御

他チャンネルへの追従設定を行うことができます。選択可能な設定は以下のとおりです。

Off

自動スタート

チャンネル#0に追従

チャンネル#2に追従

エラー

エラーメッセージが表示されます。

画質

プリセット

利用するネットワーク帯域に合わせたプリセット設定値の設定を行うことができます。選択可能な設定は以下の通りです。

カスタム

画質優先, 300kbps

画質優先, 500kbps

画質優先, 800kbps

画質優先, 2000kbps

画質優先, 4000kbps

動き優先, 300kbps

動き優先, 500kbps

動き優先, 800kbps

動き優先, 2000kbps

動き優先, 4000kbps

ビットレート

直接入力もしくスピンボタンで映像のビットレート設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

32kbps ~ 20000kbps

フレームレート

直接入力もしくスピンボタンで映像のフレームレート設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

1fps ~ 30fps

キーフレーム間隔

直接入力もしくスピンボタンで映像のキーフレーム(iフレーム)の挿入間隔設定を行うことができます。標準ではフレームレート設定値の3倍フレーム(3秒)になるように設定されます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

0frame ~ 300frame

縦解像度

配信映像の縦解像度の設定を行うことができます。選択可能な設定は以下のとおりです。

240px

360px

480px

720px

1080px

レート制御

配信に必要な通信帯域が不足している場合に、画質を変更またはフレームレートを変更して調整するかの設定を行うことができます。選択可能な設定は以下のとおりです。

画質可変

フレームレート可変

配信キューの長さ

直接入力もしくスピンボタンで配信映像を一時的にバッファする待機領域の大きさ(長さ)の設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

0 ~ 4000

コーデック(RTSP/録画/TS-UDPのみ)

配信映像のコーデックを設定します。H.265は配信先が録画またはRTSPの時のみ設定可能です。また、ビデオコーデックを変更する場合は配信を停止してください。配信中は変更が反映されません。選択可能な設定は以下のとおりです。

H.264

H.265

H.264プロファイル

配信映像のH.264コーデックのプロファイルを設定します。コーデックがH.265の場合プロファイルはMainのみとなります。H.264プロファイルを変更する場合には配信を停止してください。配信中は変更が反映されません。選択可能な設定は以下のとおりです。

Baseline

Main

High

音声

オーディオストリーム

オーディオストリームのチャンネル設定を行うことができます。選択可能な設定は以下のとおりです。

#0

#1

AV同期調整

直接入力もしくスピンボタンでアナログ音声ソースの遅れ補正設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

0ms ~ 1023ms

アスペクトとクロップ

クロップ種別

配信を行う画面のアスペクト比の設定を行うことができます。選択可能な設定は以下のとおりです。

自動

4:3

16:9

4:3 サイドカット

16:9 レターボックス

手動

オーバースキャン率

直接入力もしくスピンボタンでオーバースキャン率の設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

0 ~ 255

手動アスペクト比

クロップ種別にて手動を選択した場合には、直接入力もしくスピンボタンで手動アスペクト比の設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

X

0px ~ 1560px

Y

0px ~ 928px

横幅

360px ~ 1920px

縦幅

152px ~ 1080px

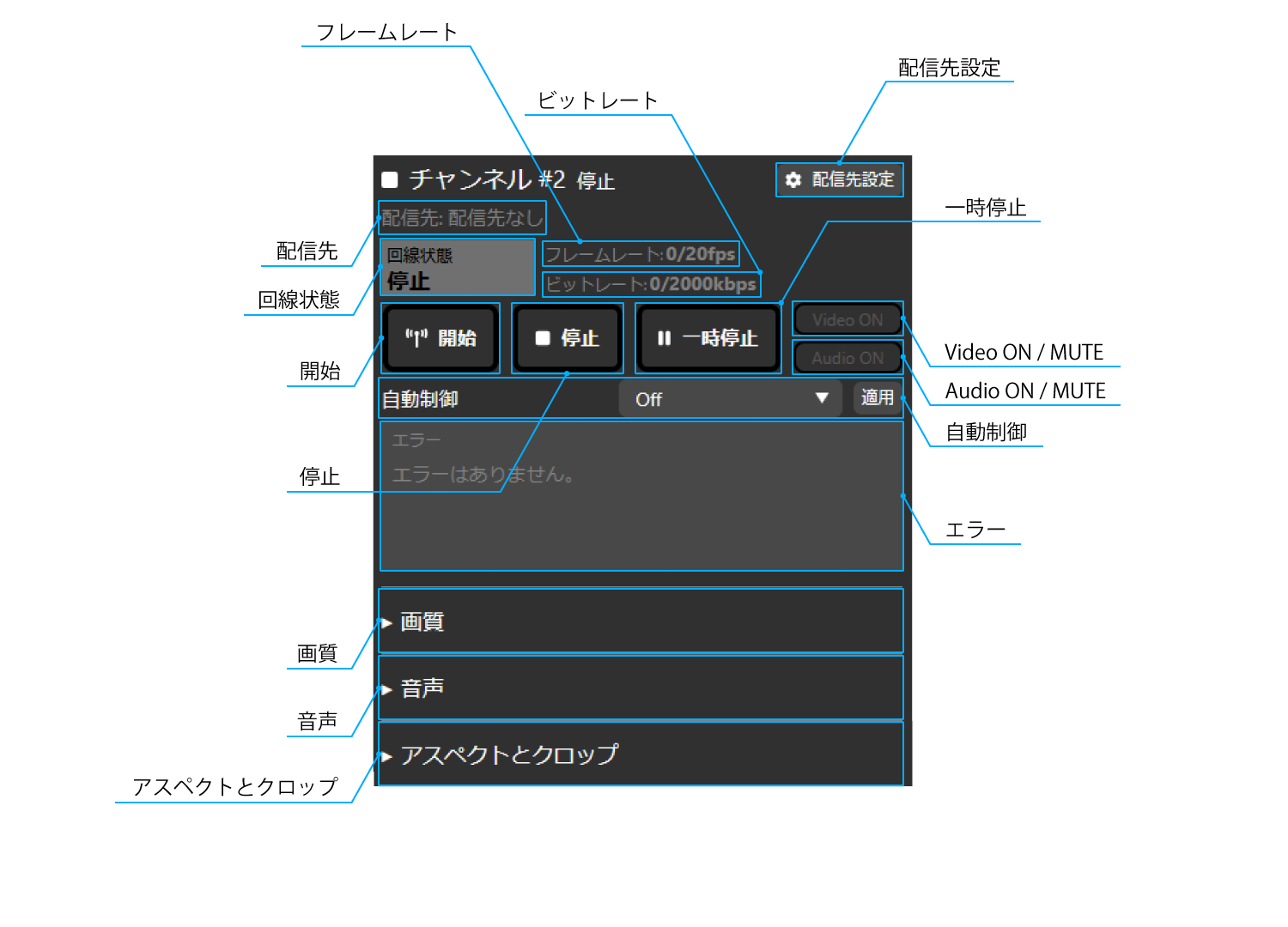

チャンネル#2

チャンネル#2の各配信設定および操作を行うことができます。

配信先設定

配信先設定ダイアログを開きます。

配信先

現在設定されている配信先のプロトコルが表示されます。

回線状態

現在の回線状態が表示されます。表示される状態は以下のとおりです。

Excellent

Good

Warning

Emergency

Dead

停止

フレームレート

設定されている映像のフレームレートと現在の実際のフレームレートが表示されます。

ビットレート

設定されている映像のビットレートと現在の実際のビットレートが表示されます。

開始

配信の開始操作を行うことができます。

停止

配信の停止操作を行うことができます。

一時停止

配信の一時停止操作を行うことができます。

Video ON / MUTE

配信映像のミュート操作を行うことができます。

Audio ON / MUTE

配信音声のミュート操作を行うことができます。

自動制御

他チャンネルへの追従設定を行うことができます。選択可能な設定は以下のとおりです。

Off

自動スタート

チャンネル#0に追従

チャンネル#1に追従

エラー

エラーメッセージが表示されます。

画質

プリセット

利用するネットワーク帯域に合わせたプリセット設定値の設定を行うことができます。選択可能な設定は以下の通りです。

カスタム

画質優先, 300kbps

画質優先, 500kbps

画質優先, 800kbps

画質優先, 2000kbps

画質優先, 4000kbps

動き優先, 300kbps

動き優先, 500kbps

動き優先, 800kbps

動き優先, 2000kbps

動き優先, 4000kbps

ビットレート

直接入力もしくスピンボタンで映像のビットレート設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

32kbps ~ 20000kbps

フレームレート

直接入力もしくスピンボタンで映像のフレームレート設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

1fps ~ 30fps

キーフレーム間隔

直接入力もしくスピンボタンで映像のキーフレーム(iフレーム)の挿入間隔設定を行うことができます。標準ではフレームレート設定値の3倍フレーム(3秒)になるように設定されます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

0frame ~ 300frame

縦解像度

配信映像の縦解像度の設定を行うことができます。選択可能な設定は以下のとおりです。

240px

360px

480px

720px

1080px

レート制御

配信に必要な通信帯域が不足している場合に、画質を変更またはフレームレートを変更して調整するかの設定を行うことができます。選択可能な設定は以下のとおりです。

画質可変

フレームレート可変

配信キューの長さ

直接入力もしくスピンボタンで配信映像を一時的にバッファする待機領域の大きさ(長さ)の設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

0 ~ 4000

コーデック(RTSP/録画/TS-UDPのみ)

配信映像のコーデックを設定します。H.265は配信先が録画またはRTSPの時のみ設定可能です。また、ビデオコーデックを変更する場合は配信を停止してください。配信中は変更が反映されません。選択可能な設定は以下のとおりです。

H.264

H.265

H.264プロファイル

配信映像のH.264コーデックのプロファイルを設定します。コーデックがH.265の場合プロファイルはMainのみとなります。H.264プロファイルを変更する場合には配信を停止してください。配信中は変更が反映されません。選択可能な設定は以下のとおりです。

Baseline

Main

High

音声

オーディオストリーム

オーディオストリームのチャンネル設定を行うことができます。選択可能な設定は以下のとおりです。

#0

#1

AV同期調整

直接入力もしくスピンボタンでアナログ音声ソースの遅れ補正設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

0ms ~ 1023ms

アスペクトとクロップ

クロップ種別

配信を行う画面のアスペクト比の設定を行うことができます。選択可能な設定は以下のとおりです。

自動

4:3

16:9

4:3 サイドカット

16:9 レターボックス

手動

オーバースキャン率

直接入力もしくスピンボタンでオーバースキャン率の設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

0 ~ 255

手動アスペクト比

クロップ種別にて手動を選択した場合には、直接入力もしくスピンボタンで手動アスペクト比の設定を行うことができます。設定可能な範囲は以下のとおりです。

X

0px ~ 1560px

Y

0px ~ 928px

横幅

360px ~ 1920px

縦幅

152px ~ 1080px

6 映像および音声の設定

この章では、本製品の映像および音声の設定方法について説明します。

6-1 映像の設定

各配信チャンネルに対する映像の設定を行うには、以下の手順に沿って操作をしてください。

この操作はLiveShell Studioもしくは本体UIから行うことができます。

LiveShell Studioで設定する場合

設定を行いたい任意のチャンネルに表示されている「画質」ボタンを押してください。

表示された各設定の入力欄へ任意の値を入力してください。

各設定の詳細は以下を参照してください。

→ 5-3 LiveShell Studioの画面の見方「適用」ボタンを押すと設定が適用されます。

本体UIで設定する場合

オンライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、設定を行いたい任意の「ビデオストリーム」チャンネルへカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

表示された各設定を上記と同様の手順で操作し、各入力欄へ任意の値を入力してください。

各設定の詳細は以下を参照してください。本体UIで設定した場合には、各入力欄へ任意の値を入力した時点で設定が適用されます。

6-2 音声の設定

各配信チャンネルに対する音声の設定を行うには、以下の手順に沿って操作をしてください。

ここではオーディオミキサーを用いて、各音声レベルの操作を行います。この操作はLiveShell Studioもしくは本体UIから行うことができます。

上記以外の音声の設定に関しては下記の個別手順を参照してください。

→ オーディオストリームの設定

→ AV同期調整の設定

LiveShell Studioで設定する場合

「オーディオミキサー」内に表示されている、操作を行いたい任意の入力のフェーダーをマウス等でドラッグ&ドロップしてください。

下部の入力欄に任意の値を直接入力することも可能です。どちらの操作を行った場合でも、設定は即時適用されます。

本体UIで設定する場合

オンライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「オーディオミキサ」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

表示された各設定を上記と同様の手順で操作し、各入力欄へ任意の値を入力してください。

各設定の詳細は以下を参照してください。

→ 5-3 LiveShell Studioの画面の見方本体UIで設定した場合には、各入力欄へ任意の値を入力した時点で設定が適用されます。

7 配信先の設定

この章では、本製品の配信先の設定方法について説明します。

本製品では、配信先の設定を行うことで、エンコードした映像と音声をIPネットワークへ伝送、また記録媒体に録画をすることができます。

配信先の設定は、LiveShell Studioで行うことができます。本体UIでは設定できません。

7-1 配信先設定の概要

配信先とは、本製品のエンコーダが生成した映像および音声のストリームの送出先をいい、ネットワークによる配信と、録画の2つに大別できます。

本製品はチャンネル#0、チャンネル#1、チャンネル#2に対し、それぞれ1つの配信先を設定することができます。これらは最大3チャンネル同時に送出することができます。なお、上記のチャンネルとは別にプレビュー用のチャンネル#3も存在します。

本製品の配信最大解像度は1080p60ですが、これはあくまでも最大であり、1080p60での配信を同時に3つ行えるということではありません。

本製品で行う配信には以下の制約が存在します。

1080p60での配信はチャンネル#0でのみ可能。かつ1080p60での配信を行っている場合には、他チャンネルでの配信は不可(ただし、プレビュー用配信は可能)。

チャンネル#0、チャンネル#1、チャンネル#2、チャンネル#3の4つで合計150Mpx/s以下に収めること。

なお、1080p60が約125Mpx/s、1080p30が約62.2Mpx/s、720p30が約27.7Mpx/s, 480p60が約24.60Mpx/s, 480p30が約12.30Mpx/sとなります。チャンネル#3はデフォルトでは480p30です。

以上のような制限が存在するため、設定可能な解像度等の設定は下記のようなものになります。

※下記に掲載するものは一部の例示であり、実現可能な組み合わせ全てを掲示したものではありません。

#0 |

#1 |

#2 |

|---|---|---|

1080p60 |

N/A |

N/A |

1080p30 |

1080p30 |

N/A |

1080p30 |

720p30 |

720p30 |

720p30 |

720p30 |

720p30 |

7-2 ネットワーク配信に使用できるプロトコル

ネットワーク配信に使用できるアプリケーションプロトコルは、以下のとおりです。

RTMPおよびRTMPS

主要なライブ配信プラットフォームに対して、映像や音声を送るために使用されているプロトコルです。RTMPはストリームを平文で送るのに対し、RTMPSはTransport Security Layerにより暗号化して送るものです。プラットフォームによっては、RTMPSの利用が指定されている場合があります。

RTMPまたはRTMPSでの配信を行うには、一般的に、ライブ配信プラットフォームにてアカウント発行を行い、RTMP URLと、ストリームキーを取得する必要があります。また、配信先のプラットフォームによって、エンコーダ等の推奨設定が異なりますので、これらもあわせて確認のうえ、本装置の設定を行ってください。

RTSPサーバーモード

RTSPは、本製品がサーバーとなり、接続してきたクライアントに対して映像および音声の配信を行うための機能です。プログラム出力の確認のための視聴や、構内での配信など、ローカルネットワークでの利用に適したプロトコルです。

ストリームの録画

配信先の一つとして「録画」を設定することもできます。この場合は、本製品に装着されているmicroSDカードに、MP4コンテナまたはMPEG2-TS形式でストリームの記録を行います。

なお、録画コンテナでMP4を選択した場合には録画中に本製品の電源が喪失される等、録画終了処理が正常に行われなかった際に録画データが破損する可能性があります。

録画コンテナでMPEG2-TSを選択した場合には録画中に本製品の電源が喪失される等の同様の事象が発生した場合においても、事象が発生した時点までの録画データが保持されます。

利用できるSDカードは、SD、SDHC、SDXCカードで、FAT32またはexFAT形式でフォーマットされているものに限ります。

MPEG2-TS over UDP

MPEG2-TS over UDP は、MPEG2 Transport Streamとして多重化した映像および音声を、UDPデータグラムのペイロードとして無手順で送出するモードです。このプロトコルを受信できる映像デコーダ等への映像伝送に適したプロトコルです。

7-3 配信先設定の基本操作

配信先を設定するには、以下の手順に沿って操作をしてください。

設定を行いたい任意のチャンネルの右上に表示されている「配信先設定」ボタンを押し、設定ダイアログを表示します。

「配信先タイプ」内のプルダウンメニューから任意のプロトコルを選択してください。

表示された各設定の入力欄へ任意の値を入力してください。 入力すべき設定値は、配信先タイプの設定により異なります。それぞれ、以下の個別手順を参照してください。

RTMPクライアントの場合

→ RTMPクライアントの設定RTSPサーバーの場合

→ RTSPサーバーの設定録画の場合

→ 録画の設定MPEG2-TS over UDPの場合

→ MPEG2-TS over UDPの設定

「保存」を押すと、当該配信先がチャンネルで使う配信先として保存されます。

7-4 配信先タイプごとの設定

RTMPクライアントの設定

配信先タイプ「RTMPクライアント」では、以下の項目を設定する必要があります。

「URL」には、配信プラットフォームから取得したRTMP URLを入力してください。

「ストリームキー」には、配信プラットフォームから取得したストリームキーを入力してください。

RTMP認証を利用する場合には「RTMP認証を利用する」にチェックを入れ、「ユーザー名」および「パスワード」にそれぞれ任意の値を入力してください。

RTSPサーバーの設定

配信先タイプ「RTSPサーバー」では、以下の項目を設定する必要があります。

「ポート番号」には、RTSPサーバーが待ち受けるTCPポートを入力してください。通常は 554 としてください。

「通信タイプ」は、メディアパケットをユニキャストで送るかマルチキャストで送るかの選択です。通常は「ユニキャスト」を選択してください。

マルチキャストを選択した場合「TTL」には、マルチキャスト配信を行う場合の Time To Live 値を入力してください。

録画の設定

配信先タイプ「録画」では、以下の項目を設定する必要があります。

「形式」では、ストリームを保存する際に使うコンテナフォーマットを指定します。「MP4」または「MPEG2-TS」のどちらかを選択してください。

MPEG2-TS over UDPの設定

配信先タイプ「MPEG2-TS over UDP」では、以下の項目を設定する必要があります。

「宛先アドレス」には、UDPデータグラムを送出する先の宛先IPアドレスを入力してください。

「ポート番号」には、送出するUDPデータグラムの宛先ポート番号を入力してください。

「TTL」には、マルチキャスト配信を行う場合の Time To Live 値を入力してください。

7-5 配信または録画の開始と停止/一時停止

設定したチャンネルに対する配信または録画の開始や停止を行うには、以下の手順に沿って操作をしてください。この操作はLiveShell Studioもしくは本体UIから行うことができます。

配信または録画の開始

LiveShell Studioで設定する場合

開始を行いたい任意のチャンネルに表示されている「開始」ボタンを押してください。

本体UIで設定する場合

オンライン状態にて開始を行いたい任意のチャンネルの「3配信ボタンインジケーター」を押してください。

トップ画面にて左下の操作ボタンを1回押してください。

「配信」と表示されている左下の操作ボタンを再度押してください。

配信または録画の停止

LiveShell Studioで設定する場合

停止を行いたい任意のチャンネルに表示されている「停止」ボタンを押してください。

本体UIで設定する場合

オンライン状態にて停止を行いたい任意のチャンネルの「3配信ボタンインジケーター」を押してください。

トップ画面にて左下の操作ボタンを1回押してください。

「停止」と表示されている右下の操作ボタンを1回押してください。

配信または録画の一時停止

LiveShell Studioで設定する場合

一時停止を行いたい任意のチャンネルに表示されている「一時停止」ボタンを押してください。

本体UIで設定する場合

オンライン状態にて一時停止を行いたい任意のチャンネルの「3配信ボタンインジケーター」を押してください。

トップ画面にて左下の操作ボタンを1回押してください。

「一時停止」と表示されている右上の操作ボタンを1回押してください。

8 LiveShell Remoteによる遠隔操作設定

この章では、LiveShell Remoteの設定と操作方法について説明します。

LiveShell Remoteは、インターネットを経由して本製品のLiveShell Studioに接続し、装置の遠隔操作を行うためのクラウドサービスです。本製品の設置場所と操作を行う場所が離れている場合や、本製品の保守や操作を遠隔を行う場合などの使用が考えられます。

8-1 LiveShell Remoteサービスの利用契約

LiveShell Remoteを使用するには、サービス利用契約とライセンスのご購入が別途必要です。以下のサービスWebサイトにあるサービス内容の詳細をご確認のうえ、利用契約とライセンスの購入を行ってください。

8-2 LiveShell Remoteへの個体登録

ライセンスのご購入後、LiveShell Remoteを用いて操作を行う個体を、クラウドに登録する必要があります。

以下の手順に沿って操作をしてください。個体登録操作は、LiveShell Studioで行うことができます。本体UIでは設定できません。

個体登録を行う本製品のLiveShell Studioに接続します。

「ネットワーク・Remote設定」ボタンを押し、設定ダイアログを表示します。

ダイアログ上部の「LiveShell Remote」タブを選択します。

「この本体をLiveShell Remoteに登録する」内の「PINコード」入力欄へLiveShell Remoteのライセンスにより提示されたPINコードを入力します。

「登録」ボタンを押すとLiveShell Remoteへの個体登録が完了します。

正しく登録ができると「LiveShell Remote 登録状況」が「登録済み」となり、デバイスIDが表示されます。

8-3 LiveShell Remoteからの登録解除

LiveShell Remoteに登録した個体について、LiveShell Remoteの使用を中断する場合には、以下の手順に沿って操作をしてください。個体登録解除操作は、LiveShell Studioで行うことができます。本体UIでは設定できません。

個体登録解除を行う本製品のLiveShell Studioに接続します。

「ネットワーク・Remote設定」ボタンを押し、設定ダイアログを表示します。

ダイアログ上部の「LiveShell Remote」タブを選択します。

「LiveShell Remoteの登録を解除する」内の「削除」ボタンを押してください。

LiveShell Remoteからの個体登録解除が完了します。\

解除を行った場合、個体登録を再度行うまで、LiveShell Remoteを使った操作は行えなくなります。また、解除を行っても、LiveShell Remoteのライセンスの削除は行われません。

8-4 LiveShell Remoteのサーバーとの接続

LiveShell Remoteに登録した個体は、LiveShell Remoteのクラウドサーバーに対して、インターネットを通じて自動的に接続を行います。ネットワークの不通などによりサーバーとの接続ができない場合は、接続の再試行を定期的に行います。クラウドサーバーとの接続状態の確認方法は、次項を参照してください。

8-5 LiveShell Remote接続状態の確認

本製品と、LiveShell Remoteのクラウドサーバーとの接続状態は、LiveShell Studioまたは本体OLEDディスプレイのメインステータス画面で確認することができます。

LiveShell StudioのWebアプリケーション上では、本製品と、LiveShell Remoteのクラウドサーバーと正しく接続できている場合には、青色で「Remote 接続済み」と表示されます。個体登録を行っているものの、クラウドサーバーとの確立ができていない場合には、赤色で「Remote 未接続」と表示されます。LiveShell Remoteに登録していない場合にはグレーで「Remote 未設定」と表示されます。LiveShell Remoteへの登録状態とデバイスID、およびクラウドサーバーとの接続状態を確認する場合には、下部に表示されている「ネットワーク・Remote設定」ボタンを押し、表示された設定ダイアログ内の「Remote設定」タブを選択してください。

本体のメインステータス画面では、本製品と、LiveShell Remoteのクラウドサーバーと正しく接続できているとき、☁(雲形)アイコンが表示されます。個体登録を行っているものの、クラウドサーバーとの確立ができていないときは、該当箇所に×アイコンが表示されます。LiveShell Remoteに未登録していない個体では、なにも表示されません。

本体にてデバイスIDおよび接続状態を確認するには、以下の手順に沿って操作をしてください。

オンライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを3回押してください。

デバイスIDおよび接続状態が表示されます。

クラウドサーバーとの接続が確立できておらず、接続の再試行を行っているとき、一瞬だけ ☁(雲形)アイコンが接続状態として表示される場合があります。

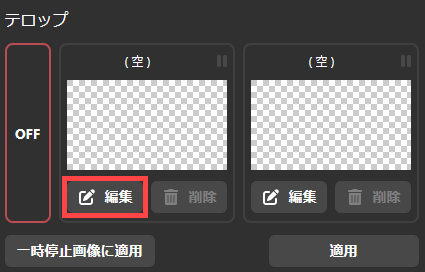

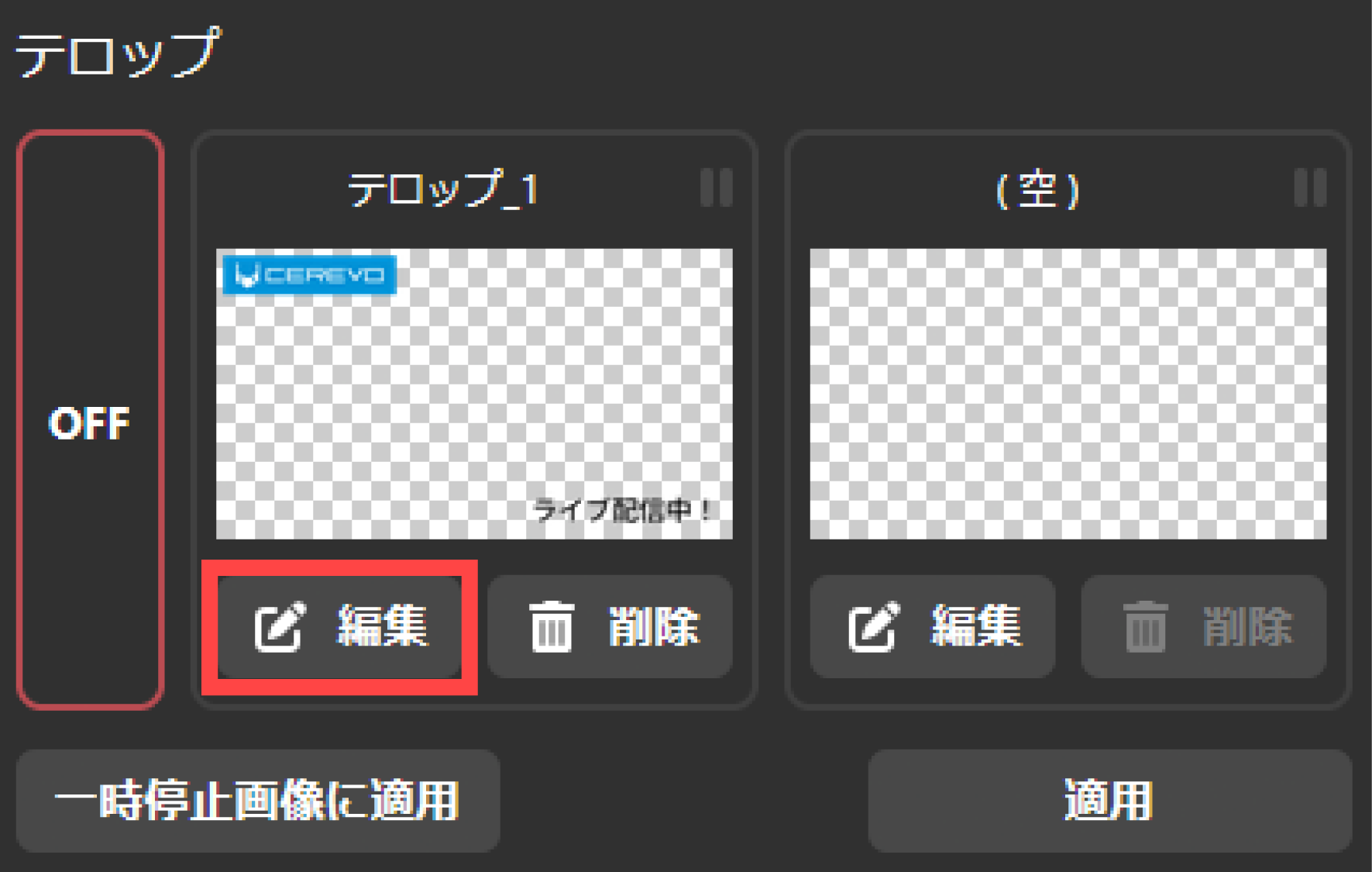

9 テロップの設定と操作

この章では、本製品のテロップの設定と操作方法について説明します。

テロップ機能は、任意の静止画像および文字を、配信映像上に合成する機能です。配信映像に視聴者へのメッセージを表示したり、ロゴを表示したい場合に利用することができます。

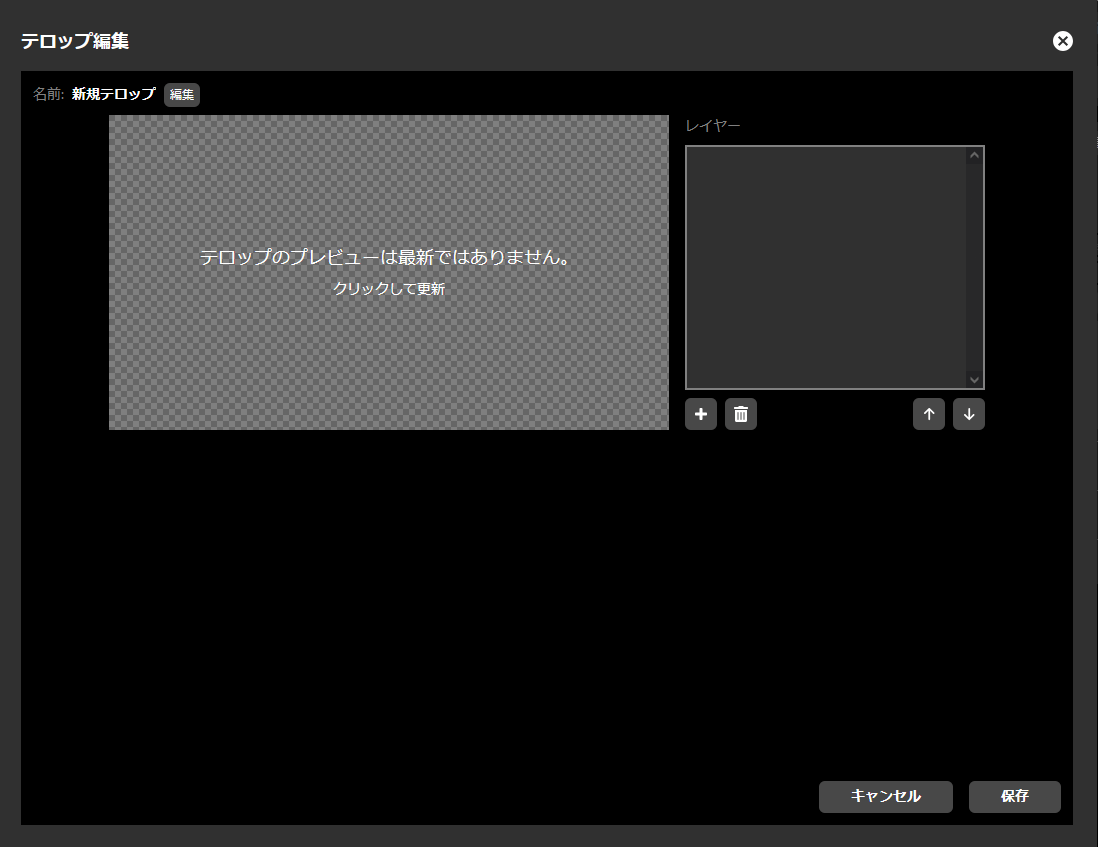

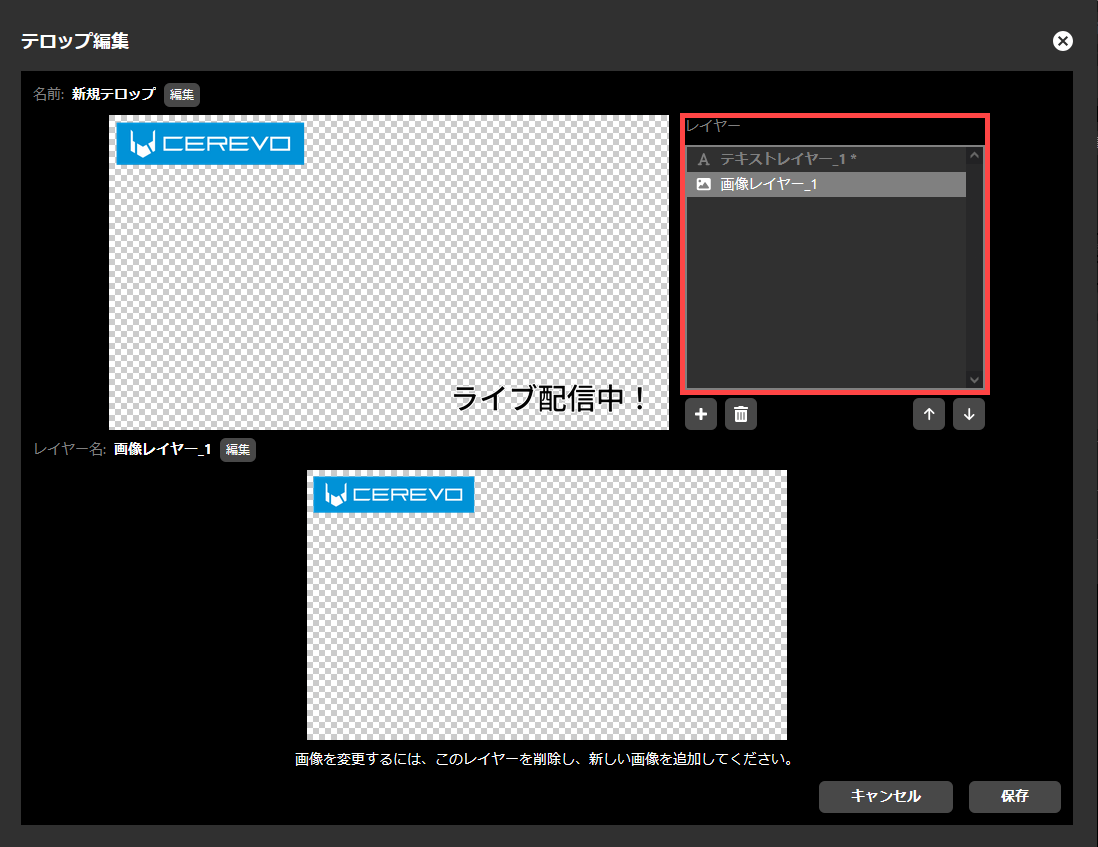

9-1 テロップの基本的な作成と編集方法

本製品のテロップは、複数の「レイヤー」から構成され、これらのレイヤーを重ね合わせた合成結果として表現されます。レイヤーには「画像レイヤー」と「テキストレイヤー」の2種類があります。目的とするテロップは、最初に空のテロップを作成し、テロップの内容として必要なラスター画像および文字列を、それぞれ画像レイヤーおよびテキストレイヤーとして追加することで、作成することができます。

画像レイヤーを使用する場合は、レイヤーとして使用する静止画像を、画像編集ソフトなどを使って予め作成し、LiveShell Studio上で、画像を本製品のメモリにアップロードする必要があります。テキストレイヤーは、LiveShell Studio上で入力および編集することができます。

なお、テロップとして保存できるのは2組だけです。

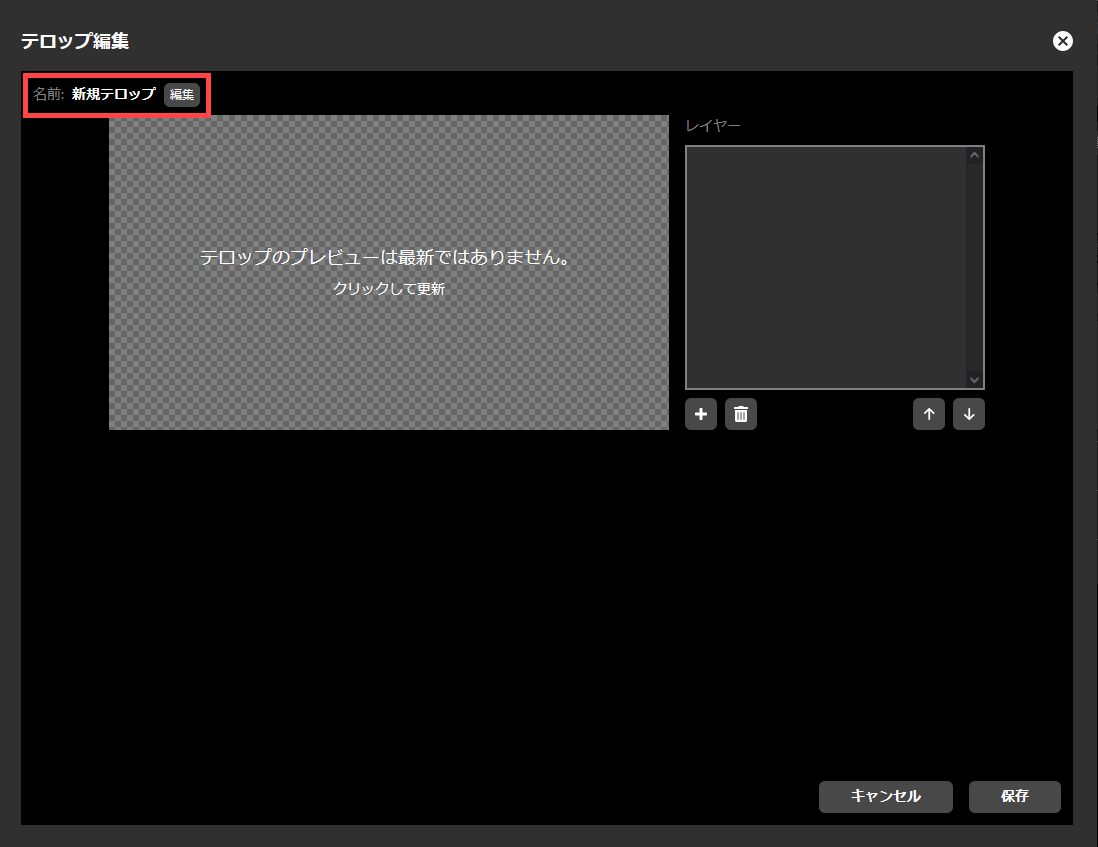

テロップの新規作成

テロップを新規で作成するには、以下の操作を行ってください。

「テロップ」内に表示されている「編集」ボタンを押してください。

「テロップ編集」ダイアログが表示されます。この時点では、テロップの内容を構成するレイヤーはなく、一様に透明なテロップとなっています。

テロップには、任意の名称を付与することができます。新規で作成したテロップの名称は「新規テロップ」となっています。名称の横にある「変更」ボタンをクリックすることで、名称の変更が可能です。

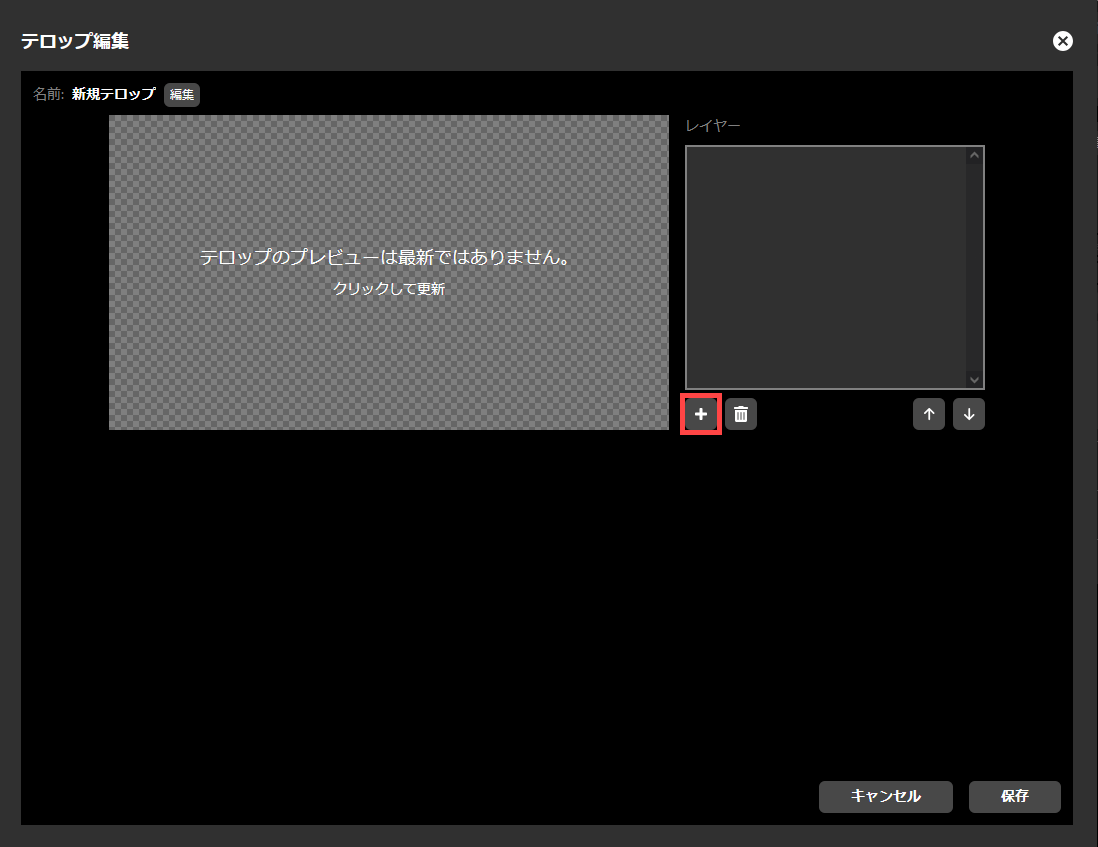

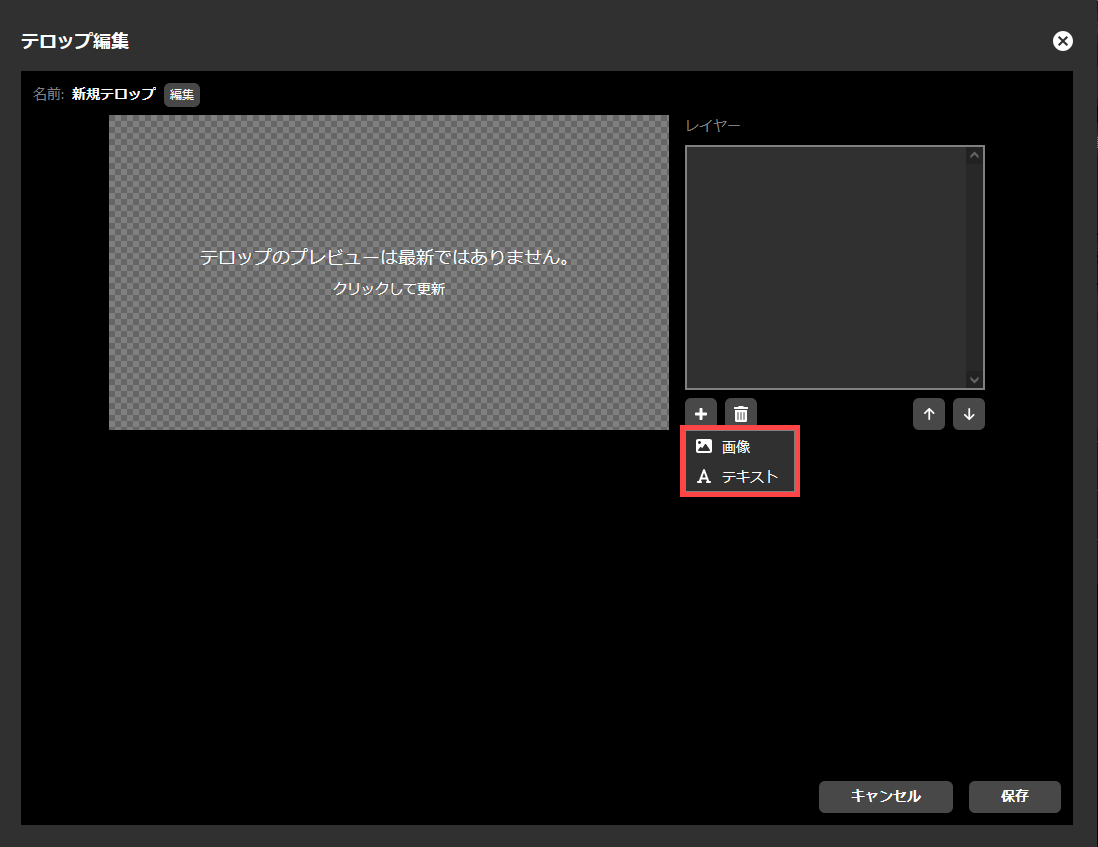

レイヤーの追加

テロップに新たなレイヤーを追加するには、以下の操作を行ってください。

「レイヤー」内の下部に表示されている「+」ボタンを押してください。

「画像」か「テキスト」のいずれかを選択するサブメニューが表示されます。画像レイヤーを追加する場合は「画像」を、テキストレイヤーを追加する場合は「テキスト」を、それぞれ選択してください。

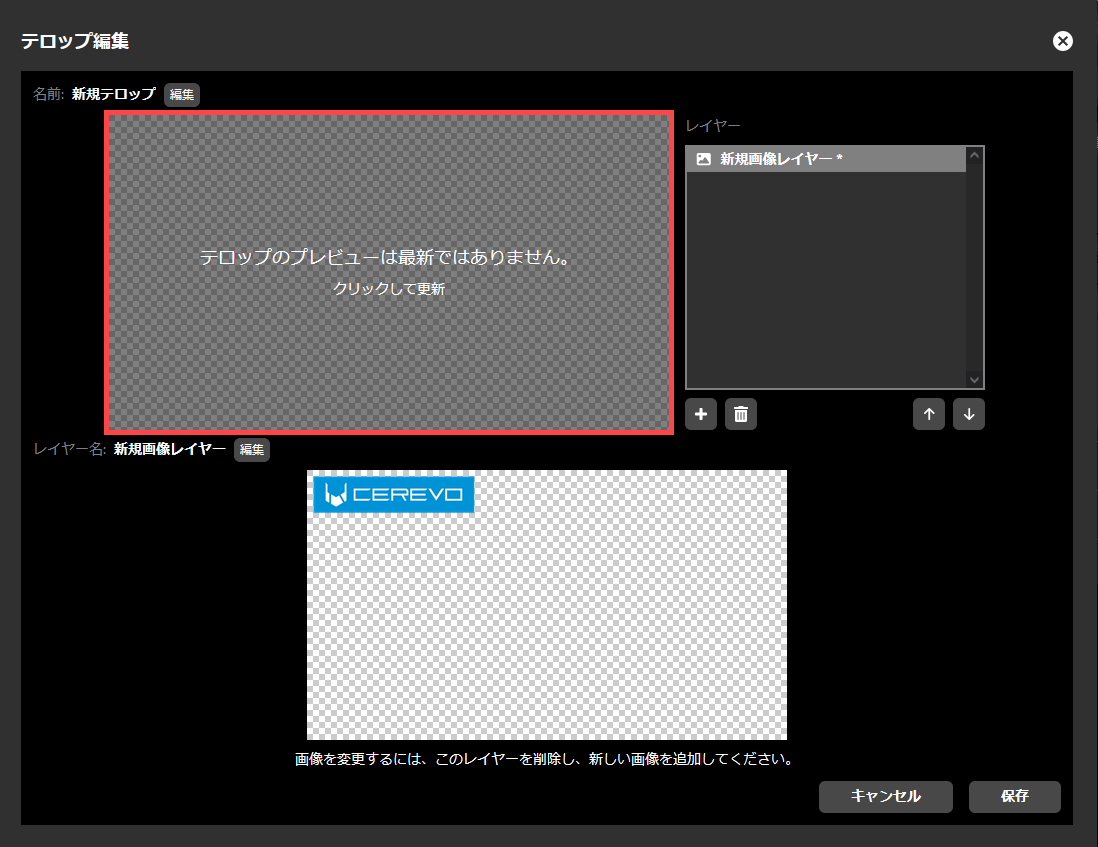

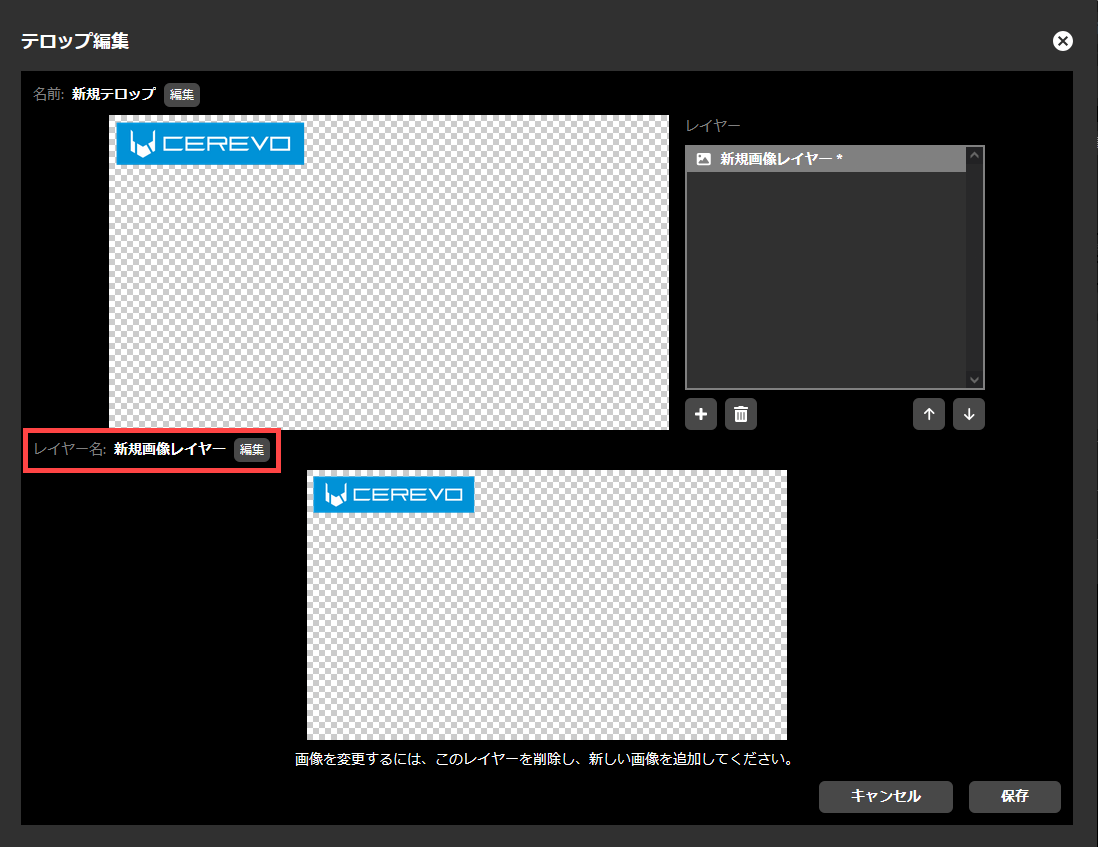

画像レイヤーの追加

画像レイヤーを追加するには、以下の操作を行ってください。

前項の「レイヤーの追加」で「画像」を選択すると、画像ファイルのアップロードを求められます。予め作成した画像ファイルを操作用端末にて選択し、アップロードを行ってください。

この画像は、以下の条件を満たすものでなければなりません。

ファイル形式はPNG画像であること。

ファイルサイズは、4メガバイト以下であること。

なお、画像レイヤーが追加できる数は1枚のみです。

2. プレビューは自動的には更新されません。確認する場合には「プレビュー」をクリックして更新してください。

2. プレビューは自動的には更新されません。確認する場合には「プレビュー」をクリックして更新してください。

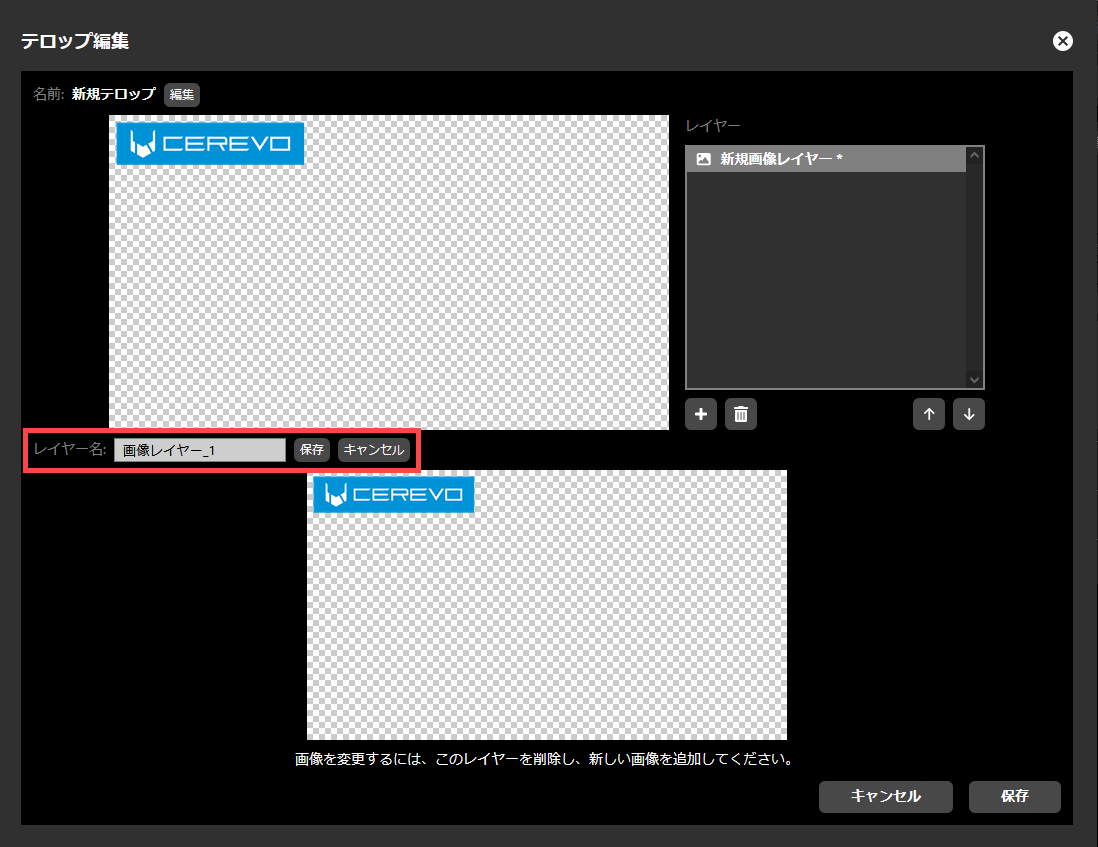

3. レイヤー名を編集する場合には「編集」を押してください。

3. レイヤー名を編集する場合には「編集」を押してください。

4. 任意のレイヤー名を入力し「保存」を押してください。

4. 任意のレイヤー名を入力し「保存」を押してください。

5. 全ての編集が完了したら「保存」をクリックしてください。

5. 全ての編集が完了したら「保存」をクリックしてください。

6. 保存が完了すると自動的に「テロップ編集」ダイアログが閉じられます。

6. 保存が完了すると自動的に「テロップ編集」ダイアログが閉じられます。

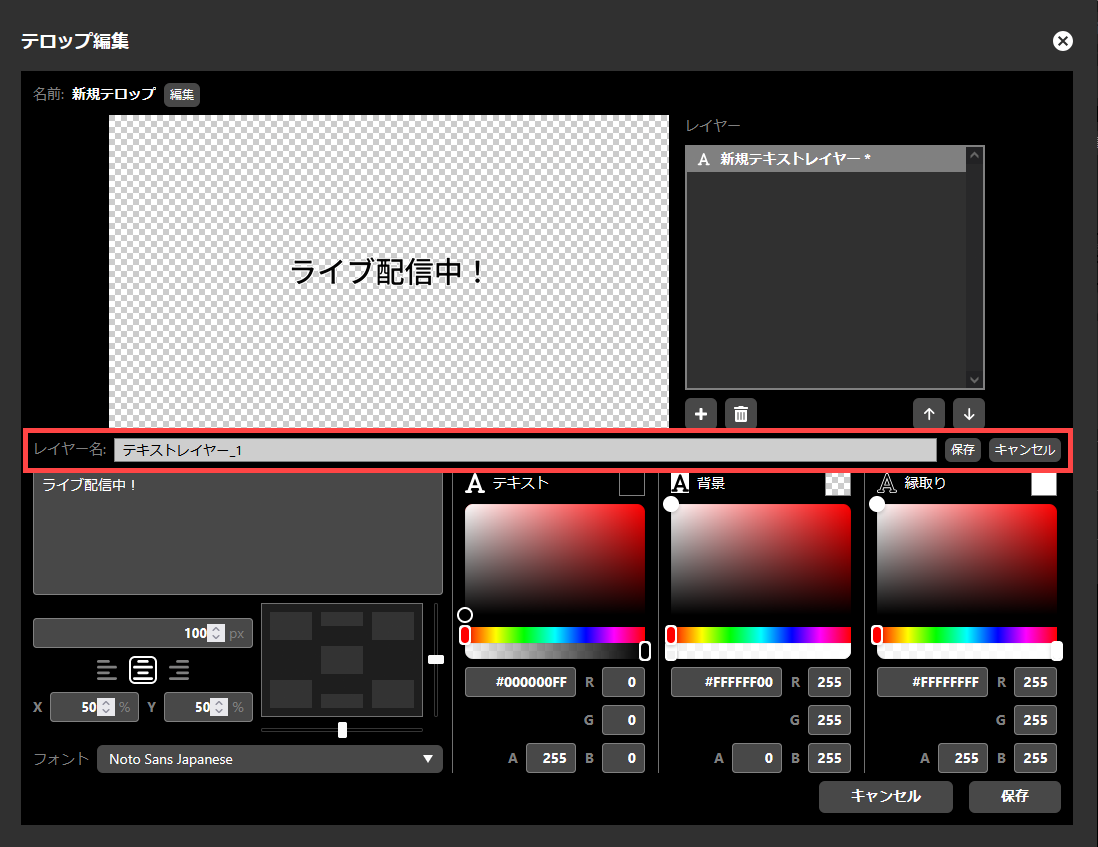

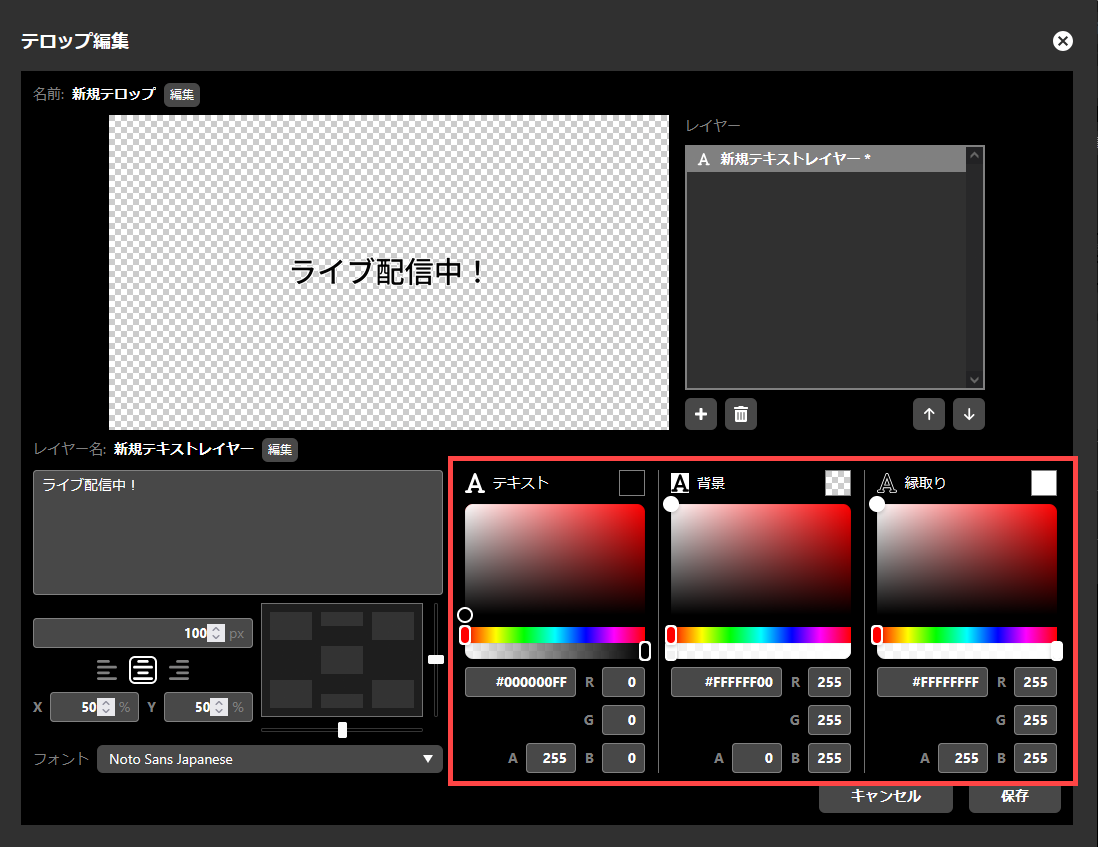

テキストレイヤーの追加

テキストレイヤーを追加するには、以下の操作を行ってください。

前項の「レイヤーの追加」で「テキスト」を選択すると、テキストテロップの編集画面が表示されます。

この画面では、テロップとして表示する文字の内容のほかに、テキストの大きさ、色、画面上の配置などの指示を編集することができます。

この画面では、テロップとして表示する文字の内容のほかに、テキストの大きさ、色、画面上の配置などの指示を編集することができます。

編集方法は各内容により異なります。それぞれ、以下の個別手順を参照してください。

テキストの内容

→ テキストの内容テキストの書体

→ テキストの書体テキストの大きさ

→ テキストの大きさテキストの水平方向の配置

→ テキストの水平方向の配置テキストの位置指定

→ テキストの位置指定テキストの色および透明度

→ テキストの色および透明度

プレビューは自動的には更新されません。確認する場合には「プレビュー」をクリックして更新してください。

レイヤー名を編集する場合には「編集」を押してください。

任意のレイヤー名を入力し「保存」を押してください。

全ての編集が完了したら「保存」をクリックしてください。

保存が完了すると自動的に「テロップ編集」ダイアログが閉じられます。

テキストの内容

「テキストを入力…」と表示されたテキストボックス内に、テロップとして表示する任意の文字を入力してください。

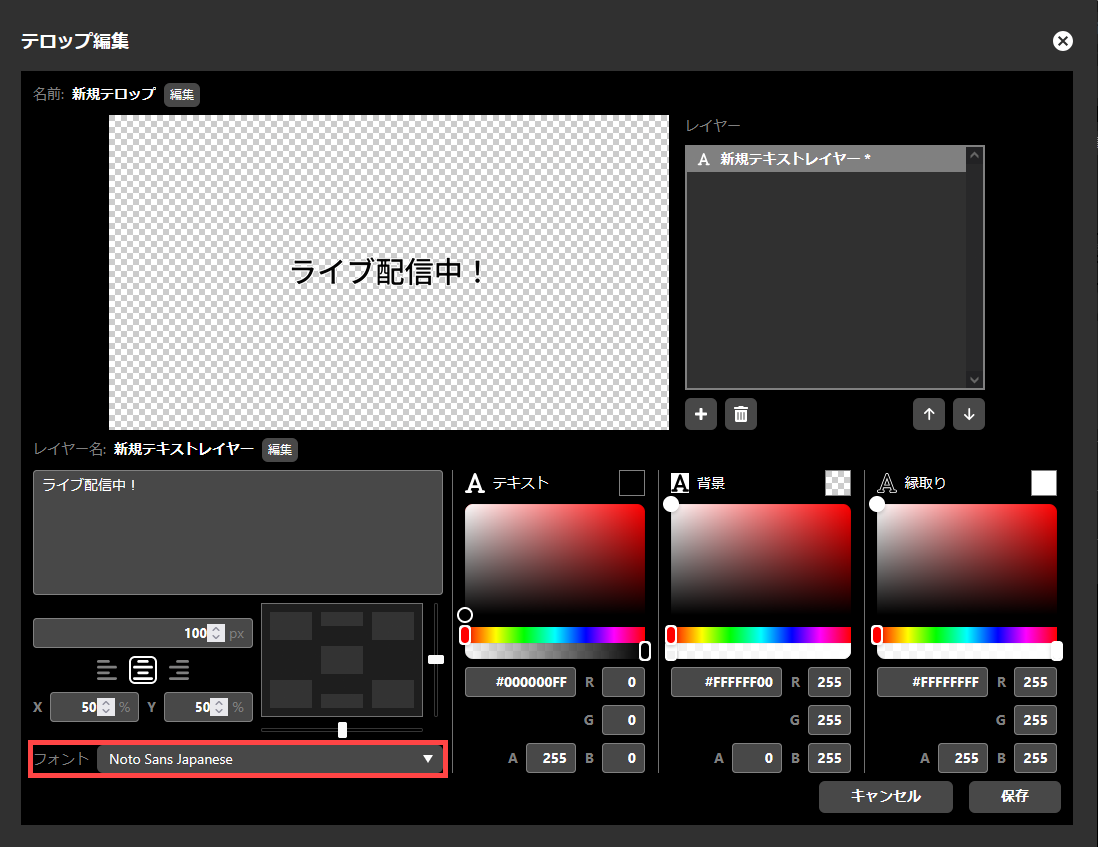

テキストの書体

テキストの書体は「フォント」内に表示されているプルダウンメニューから選択してください。

テキストの大きさ

テキストの大きさは、ピクセル単位で指定できます。大きさの初期値は 100 px です。

テキストの水平方向の配置

テキストの水平方向の配置を「左寄せ」「中央」「右寄せ」から選択することができます。この選択により、次項で説明する「テキストの位置指定」を行ったときに、テキストのどの部分を基準に位置指定を行うかが決まります。位置指定の基準は、以下のとおりとなります。

左寄せを選択した場合はテキストの左端

中央を選択した場合はテキストの中心

右寄せを選択した場合はテキストの右端

テキストの水平方向の配置は手動で設定できるほか、「位置指定ボックス」を使ってテキストの位置指定を行ったときには、自動的に設定が行われます。

テキストの位置指定

テロップ領域内におけるテキストの位置指定は、位置指定ボックス、スライダー、または X / Y の座標即値入力の方法により行うことができます。

位置指定ボックスを使うと、テキストを、テロップ領域内における「中心」「中央上」「中央下」「左上」「左下」「右上」「右下」のうちのいずれかへ、ワンクリックで配置することができます。テキストの水平方向の配置も、この配置に応じて、自動的に設定が行われます。「中心」「中央上」「中央下」への配置を行った場合は、テキストの水平方向の配置は「中央」に設定され、テロップ領域内においてセンタリングが行われます。「左下」「左上」への配置を行った場合は、テキストの水平方向の配置は「左寄せ」に設定され、テキストを左端をテロップ領域の左端に合わせます。同様に、「右下」「右上」への配置を行った場合は、テキストの水平方向の配置は「右寄せ」に競ってされ、テキストを右端をテロップ領域の右端に合わせます。

テキスト位置の微調整は、水平方向については、位置指定ボックスの下にあるスライダーを動かすことで、垂直方向については位置指定ボックスの右にあるスライダーを動かすことで行うことができます。また、X と Y の座標に即値を入力することでも、位置の指定を行うことができます。値の単位はパーセントであり、画面上左端を原点とした水平および垂直解像度に対する比による指示となります。

テキストの色および透明度

テキストの色は、テキスト本体、背景、および縁取りについて、個別に指定することができます。また、それぞれの要素の透明度も指定することができます。いずれの要素も存在しない箇所は透明となります。

色の指定は、カラーピッカーによる選択、16進法の #RRGGBBAA の形式での指定、または、赤、緑、青、透明度の即値入力により行うことができます。色を即値で入力する場合は、0 が最小置、255 が最大値です。透明度は 0 で完全に透明、255 で完全に不透明となります。透明度の値は、丸め処理の都合上、設定した値とは 1 ずれることがありますが、異常ではありません。

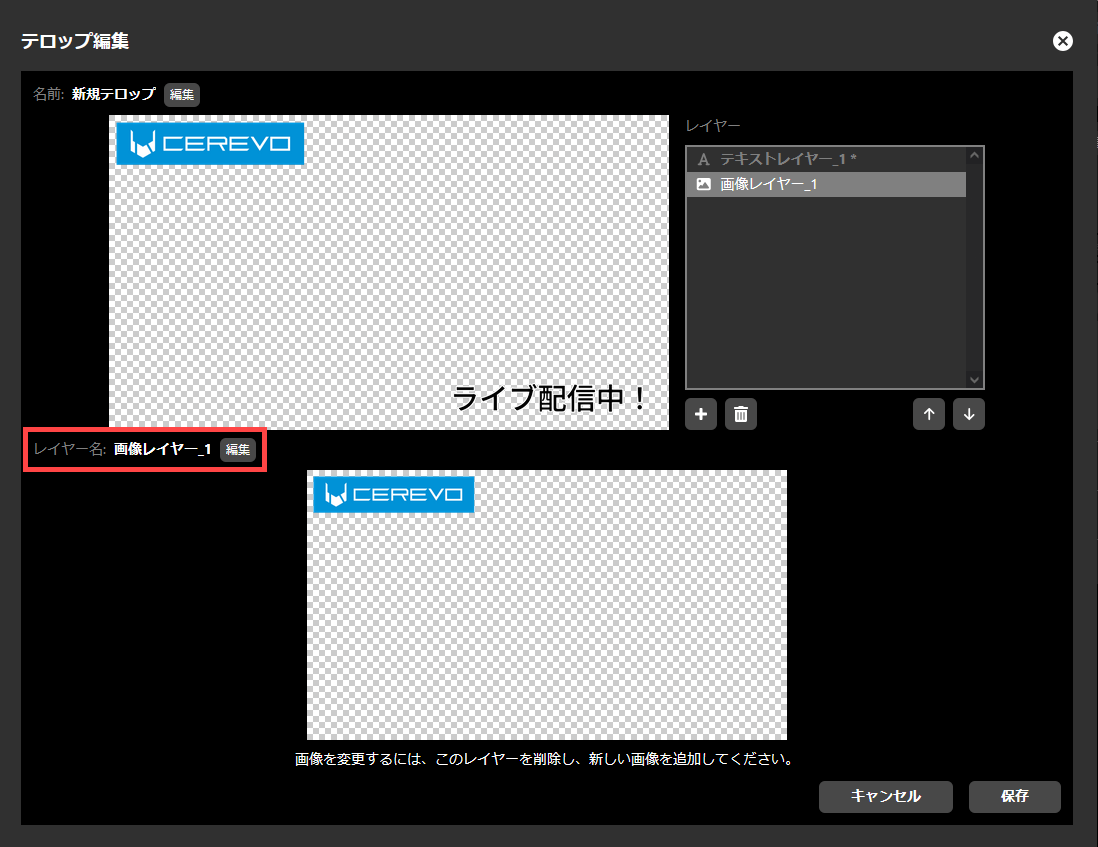

レイヤーの編集

レイヤー一覧において、編集したいレイヤーを選択すると、当該レイヤーの再編集が可能です。再編集できるのは、以下の項目です。

レイヤー名の変更

画像レイヤーおよびテキストレイヤーには、任意の名称を付与することができます。レイヤー名の横にある「変更」ボタンを押すことで、名称の変更が可能です。

テキストレイヤーの再編集

テキストレイヤーは、レイヤー追加時と同様の編集を改めて行うことができます。

画像レイヤーの再編集

画像レイヤーは、内容を編集することはできません。画像レイヤーの内容を変更するには、当該レイヤーをいったん削除した上で、新たに画像レイヤーを追加してください。

レイヤーの重ね順の変更

レイヤー一覧において、重ね順を変更するレイヤーを選択し、「↑」または「↓」を押すことで、レイヤーの重ね順を変更することができます。より上位にあるレイヤーが前面に合成されます。

レイヤーの削除

レイヤー一覧において、削除したいレイヤーを選択し、ごみ箱アイコンを押すと、選択したレイヤーを削除することができます。削除したレイヤーは復元できません。

テロップの保存

レイヤーの追加および編集後、「保存」ボタンを押すと、テロップを保存し、編集を終了します。なお、「キャンセル」を押すと、編集内容を保存せずに終了します。

テロップの再編集

テロップのサムネイルの横にある「編集」アイコンを押すことで再編集を行うことができます。再編集では、レイヤー順序の変更や、レイヤーの差し替え、テキストレイヤーの再編集などを行うことができます。

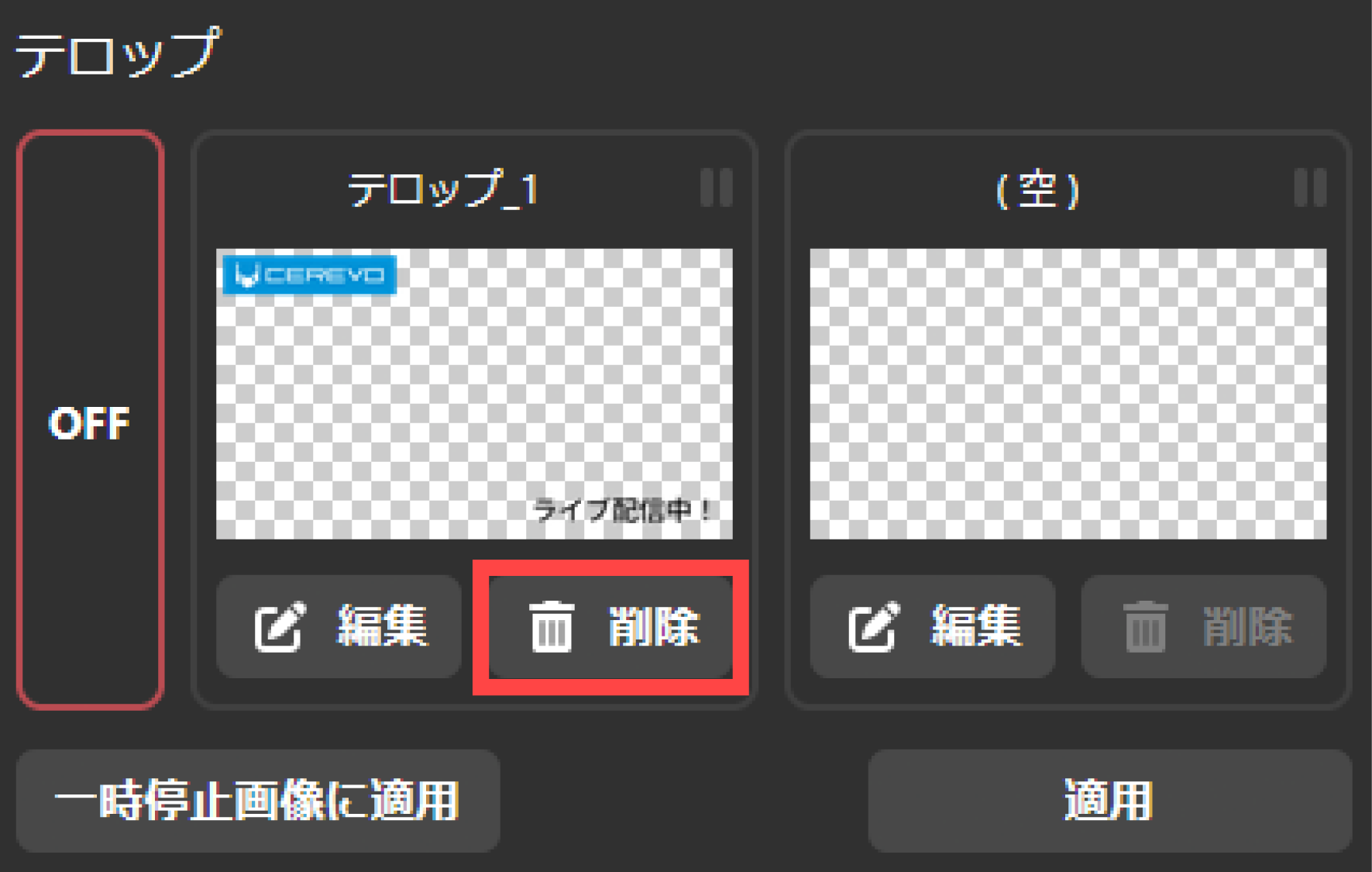

テロップの削除

テロップのサムネイルの横にある「削除」アイコンを押すことで削除することができます。いったん削除したテロップは、復元できません。

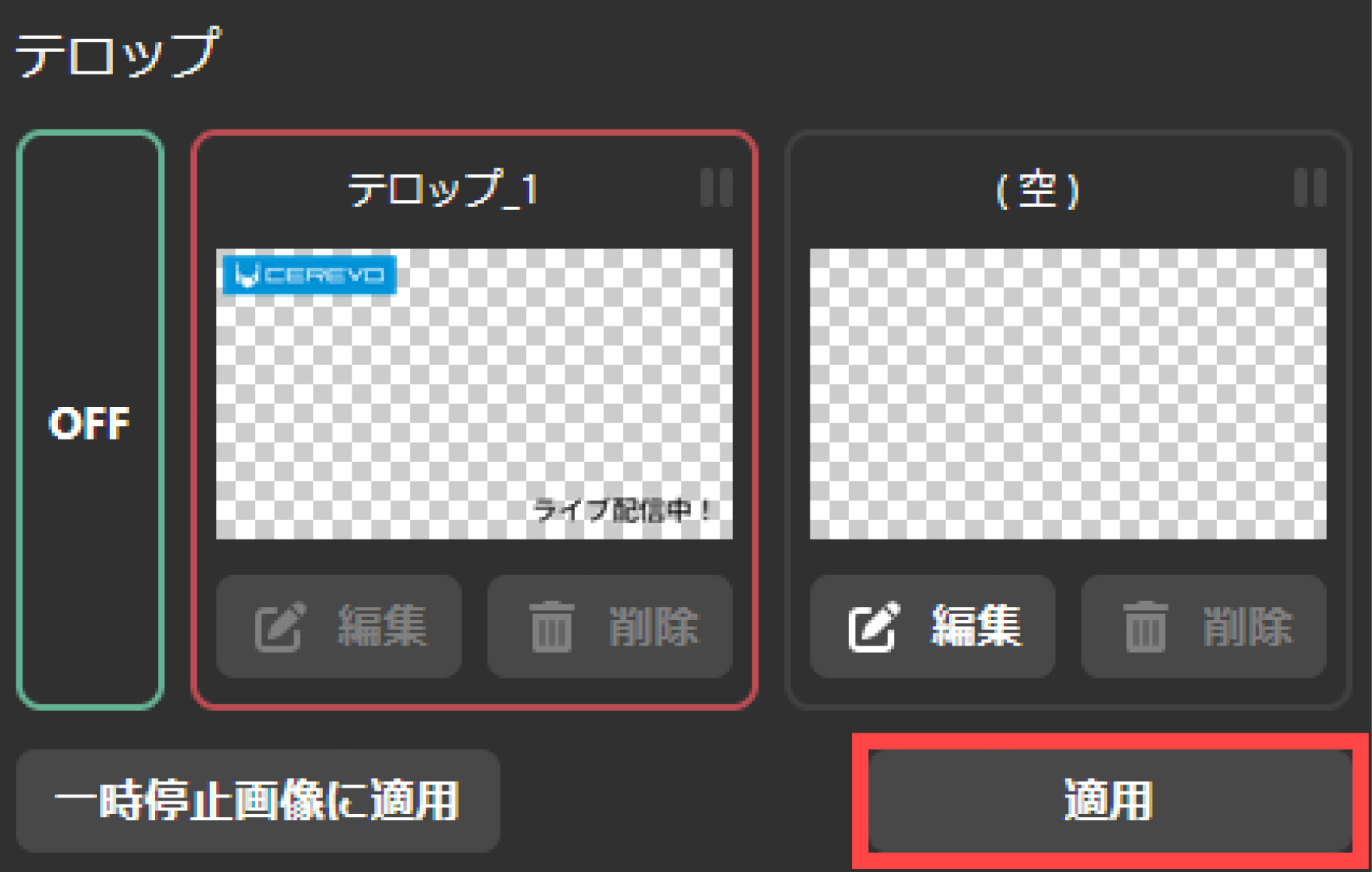

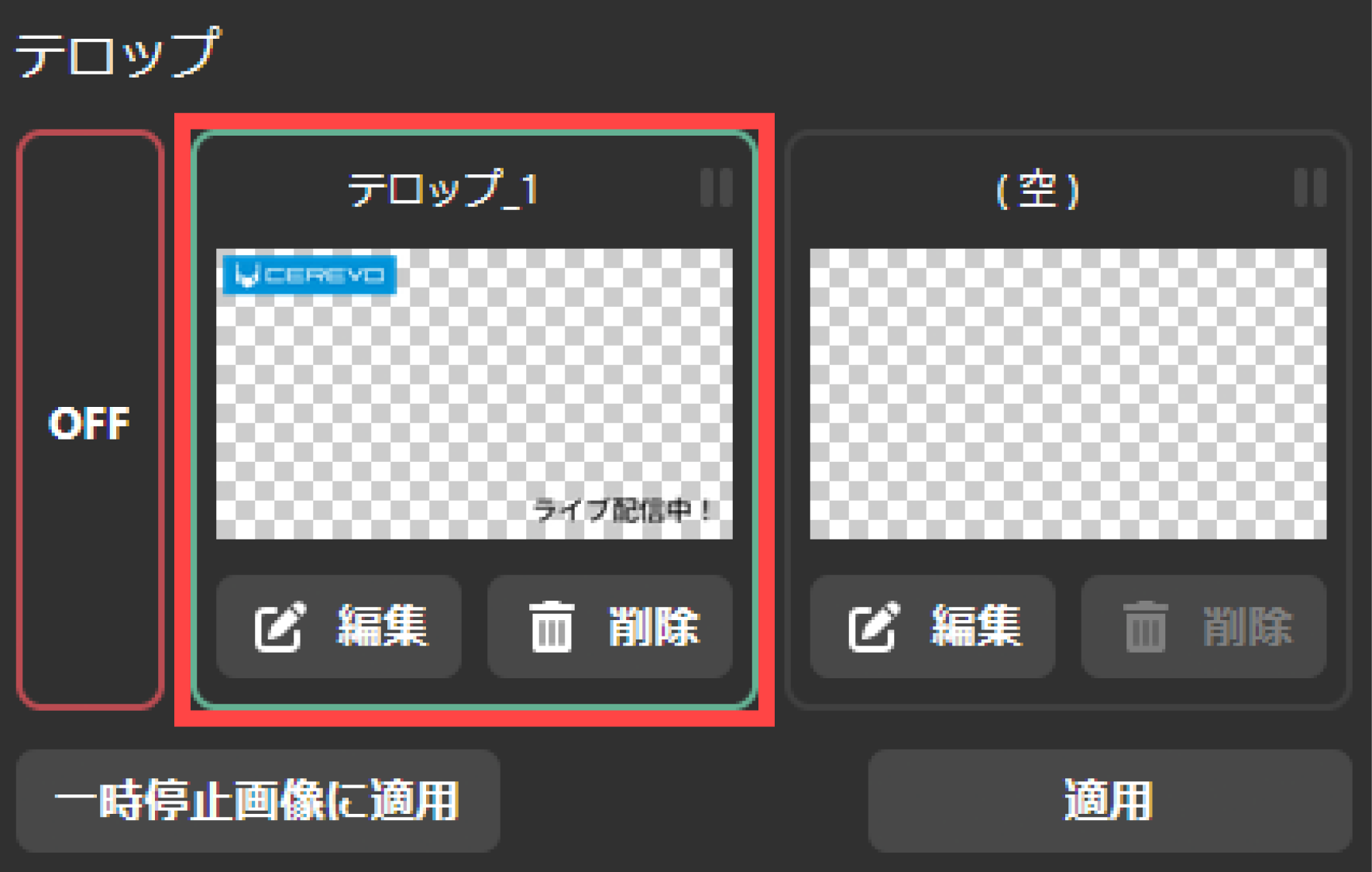

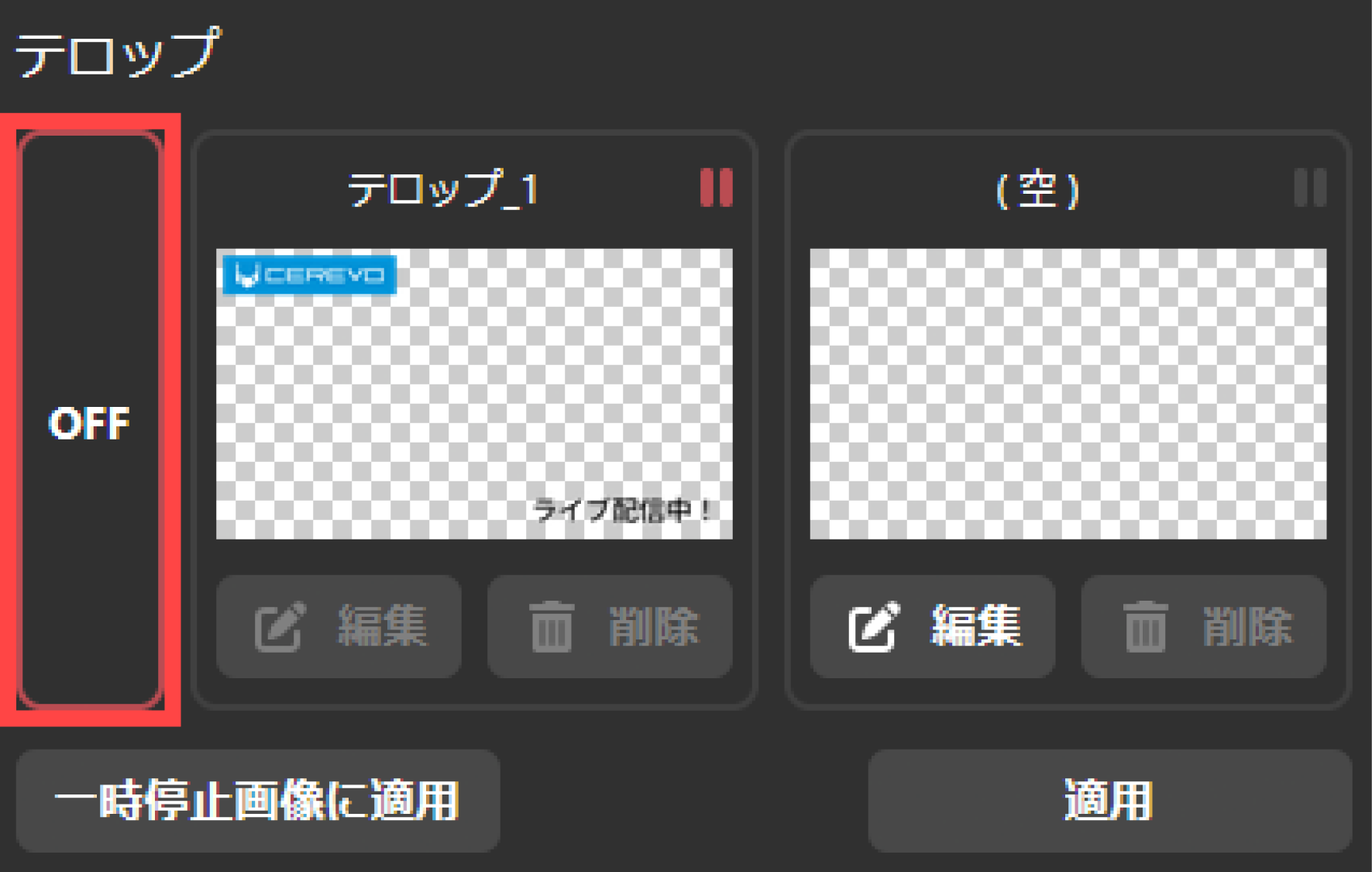

9-2 テロップの合成方法

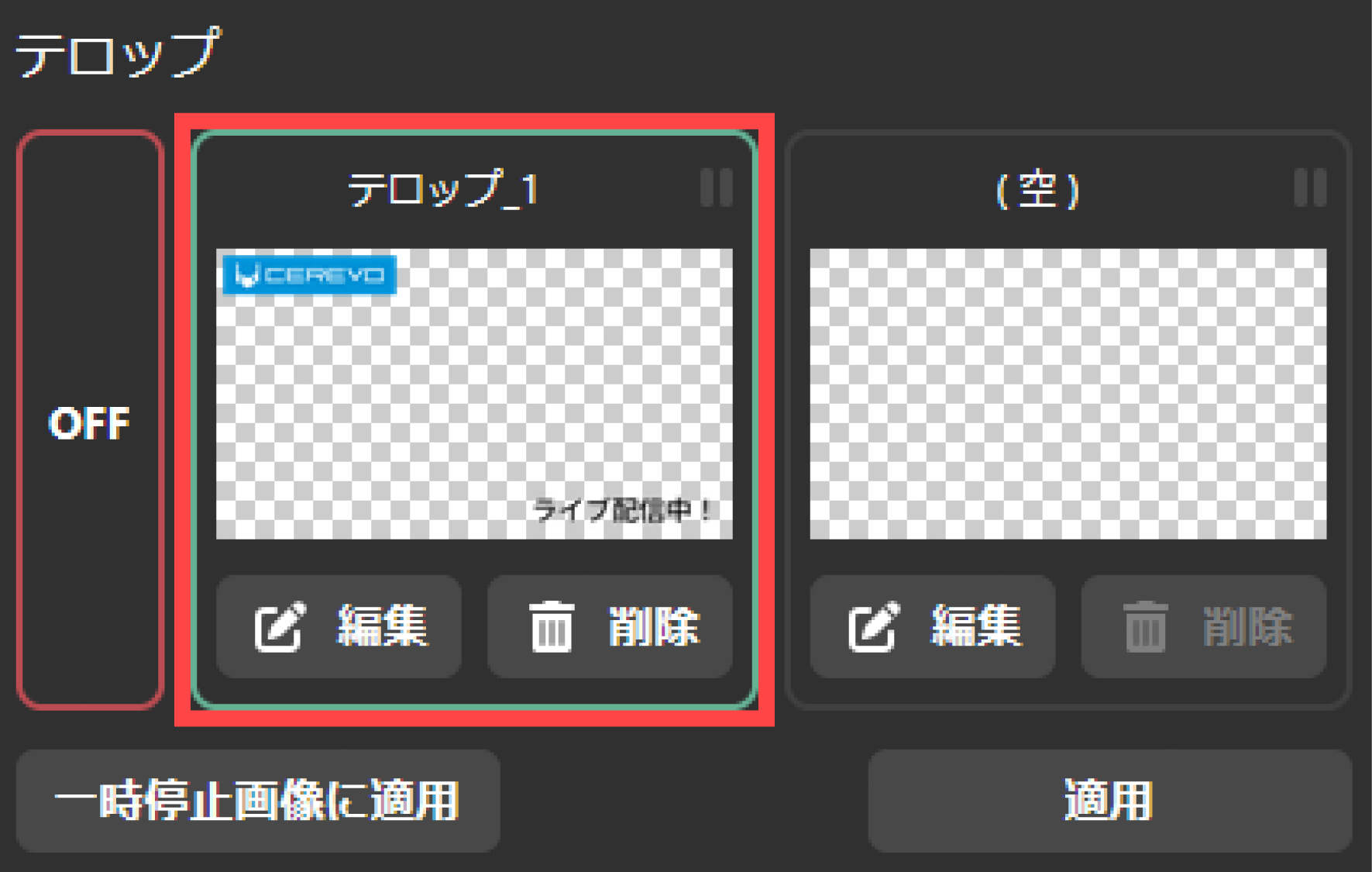

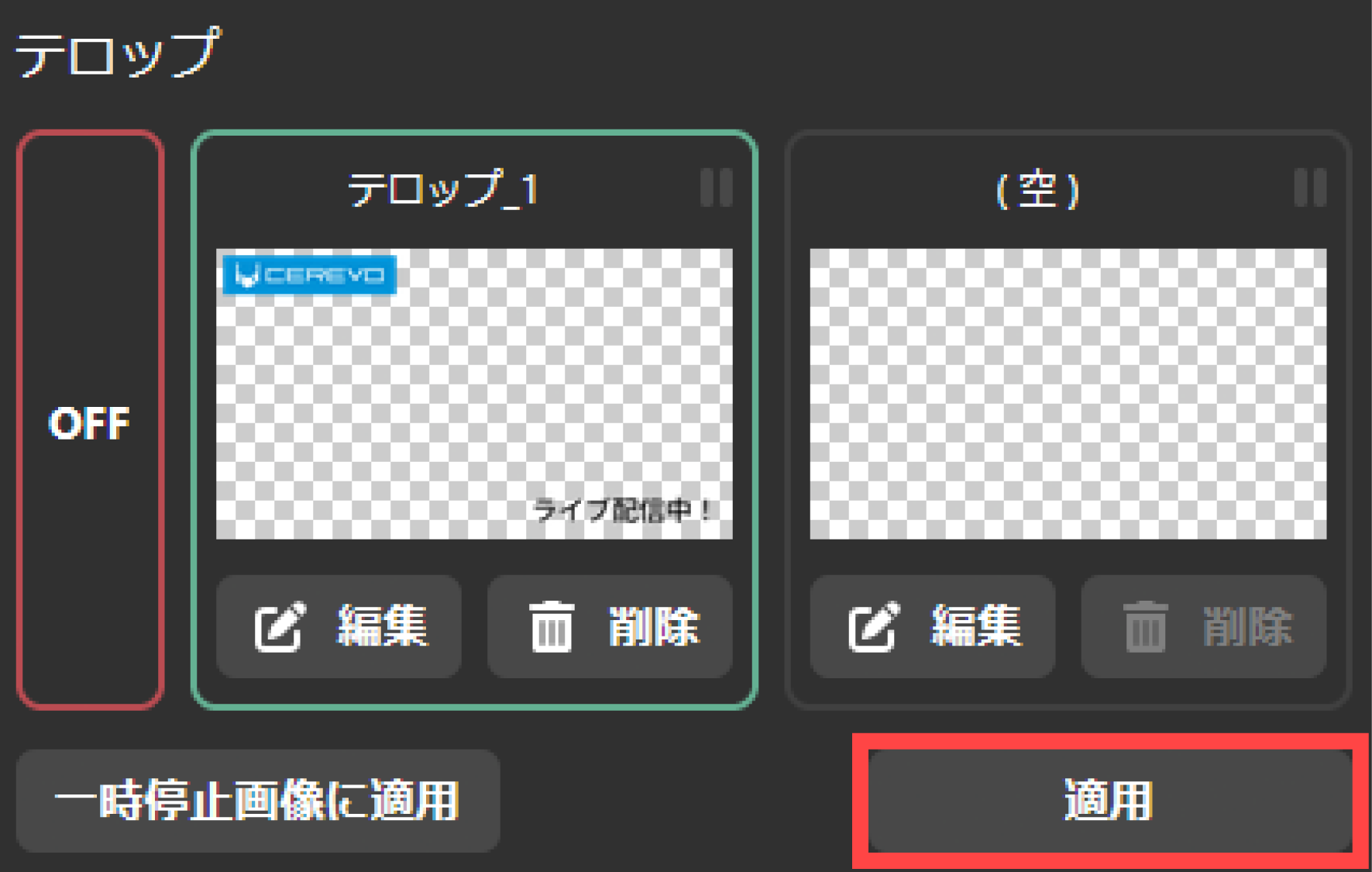

作成したテロップを、配信映像に合成するには、以下の操作を行ってください。

適用したいテロップのサムネイルを押して選択状態とします。

右下の「適用」ボタンをクリックします。

すでに別のテロップの合成を行っているときに新たなテロップを選択して適用を行うと、合成されるテロップは新たに選択したテロップに切り替わります。

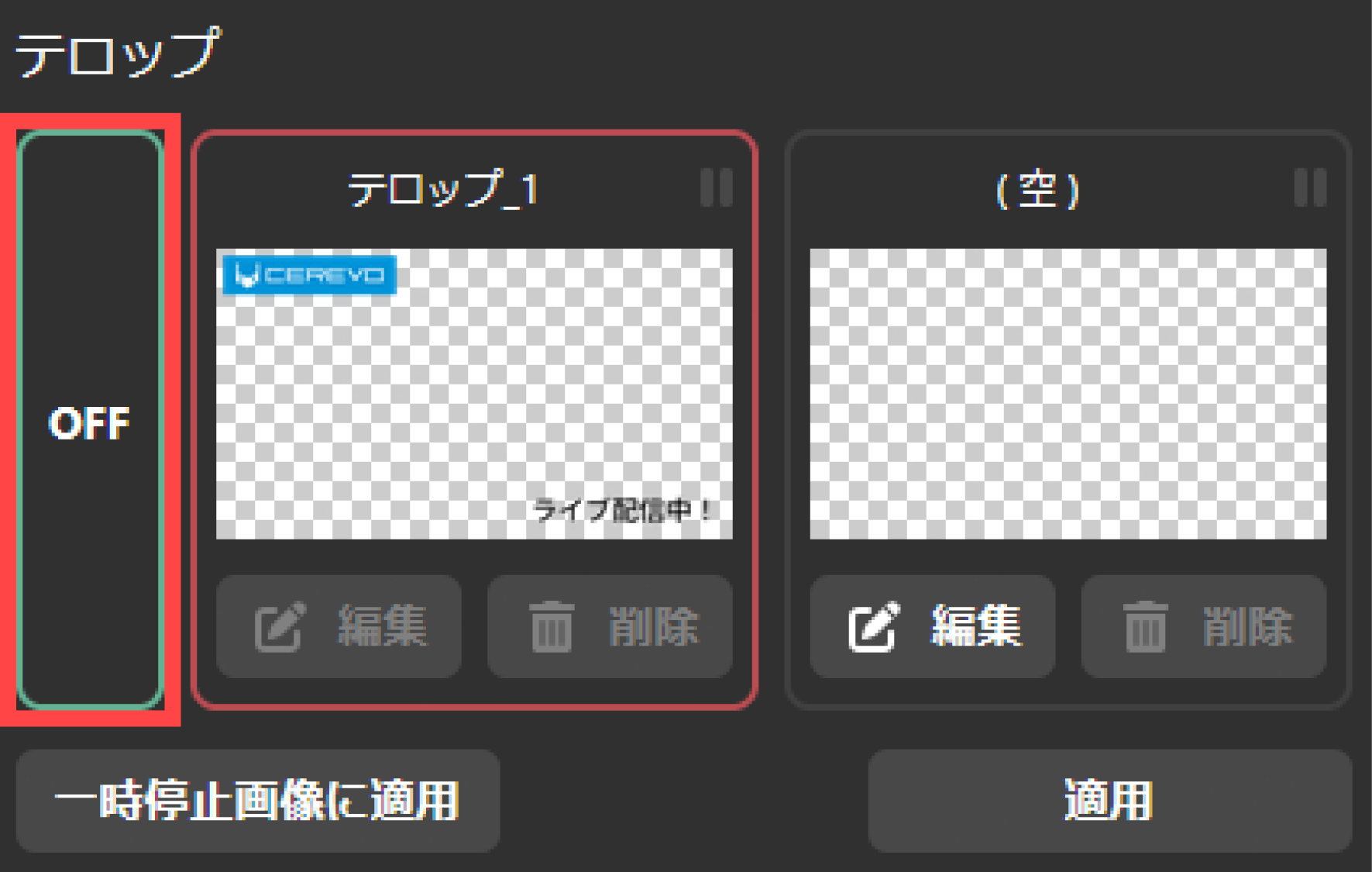

配信映像上のテロップの合成をやめるには、以下の操作を行ってください。

テロップサムネイル左側に表示されている「OFF」を押してください。

右下の「適用」ボタンをクリックします。

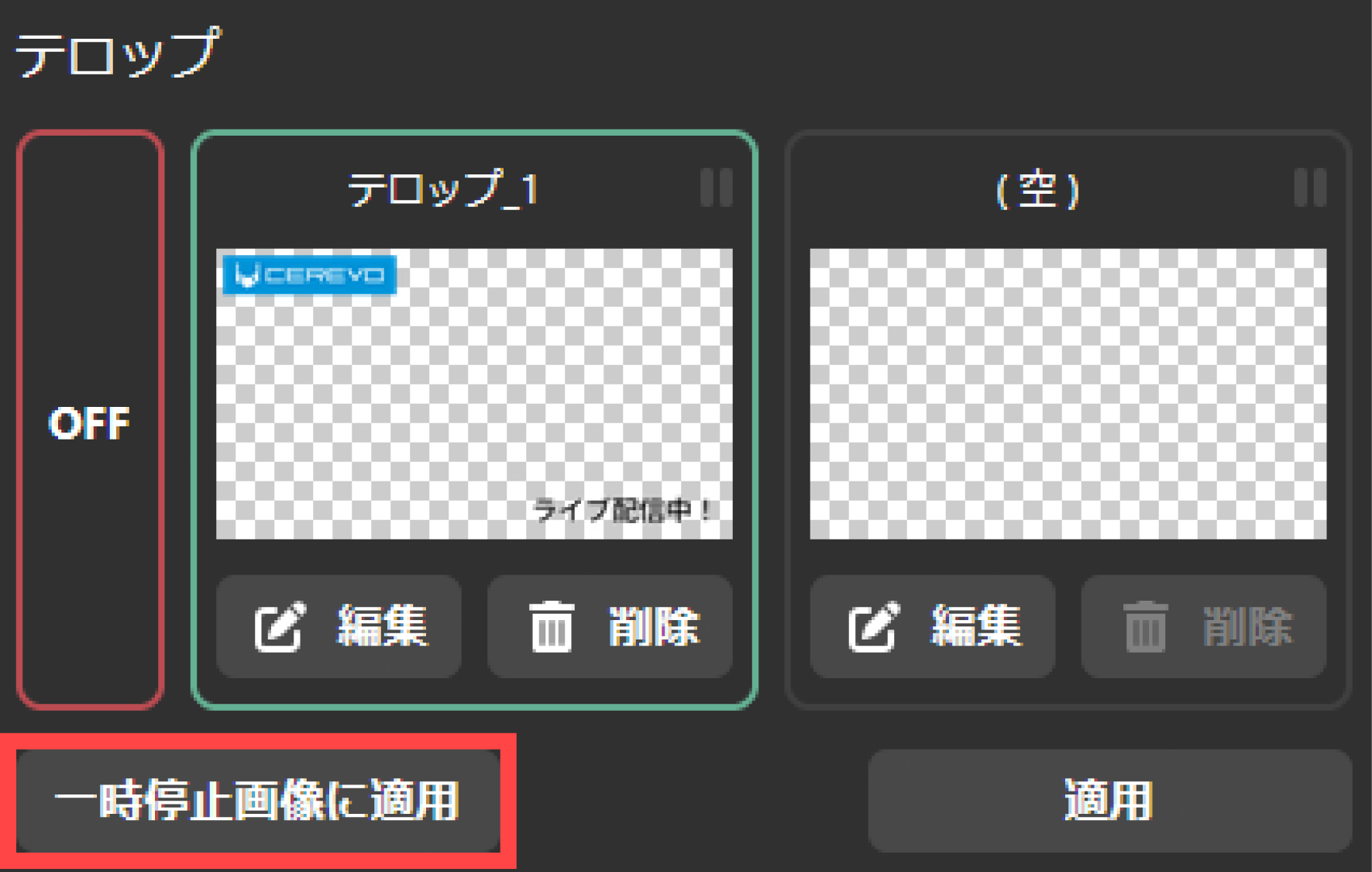

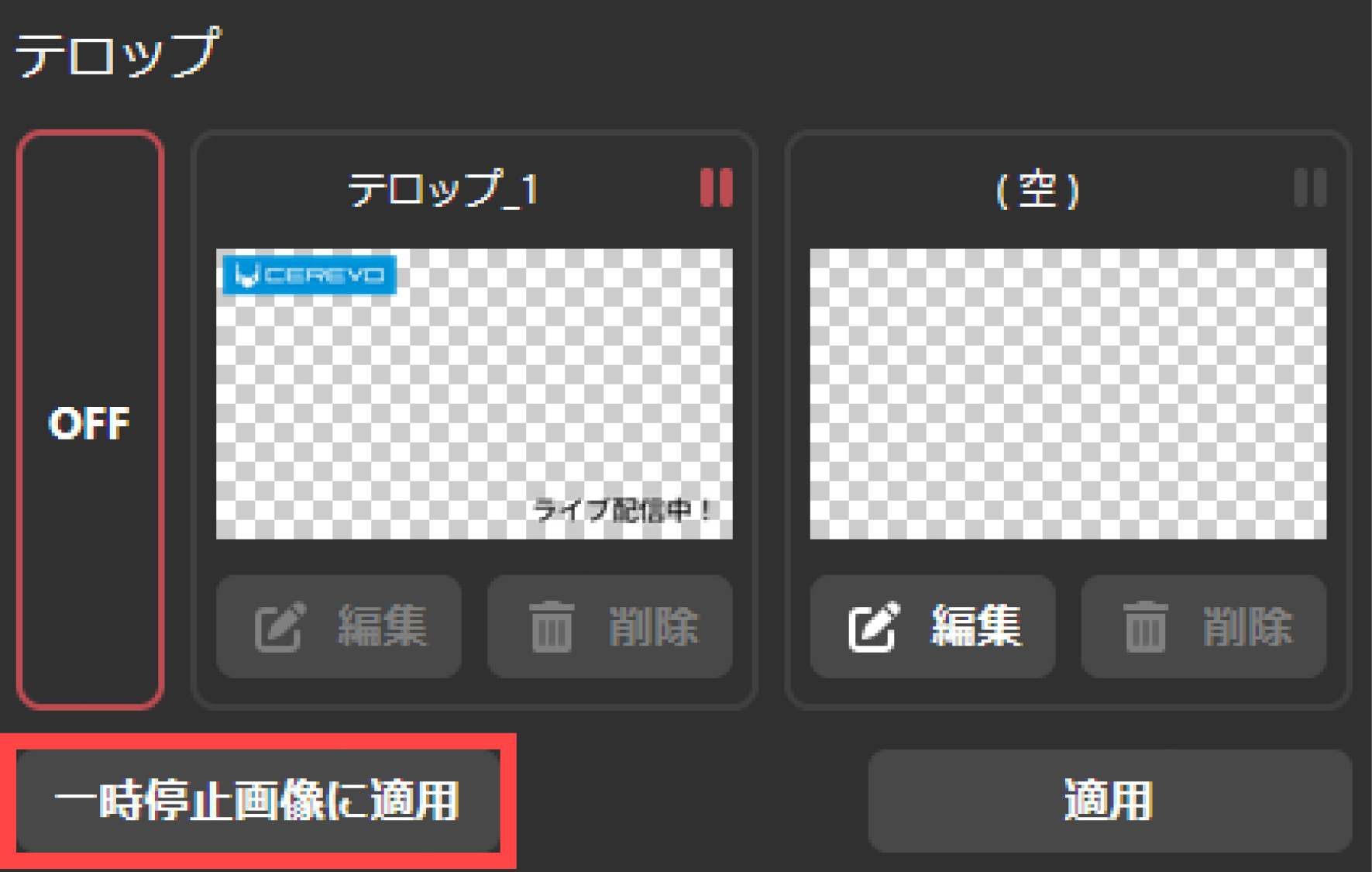

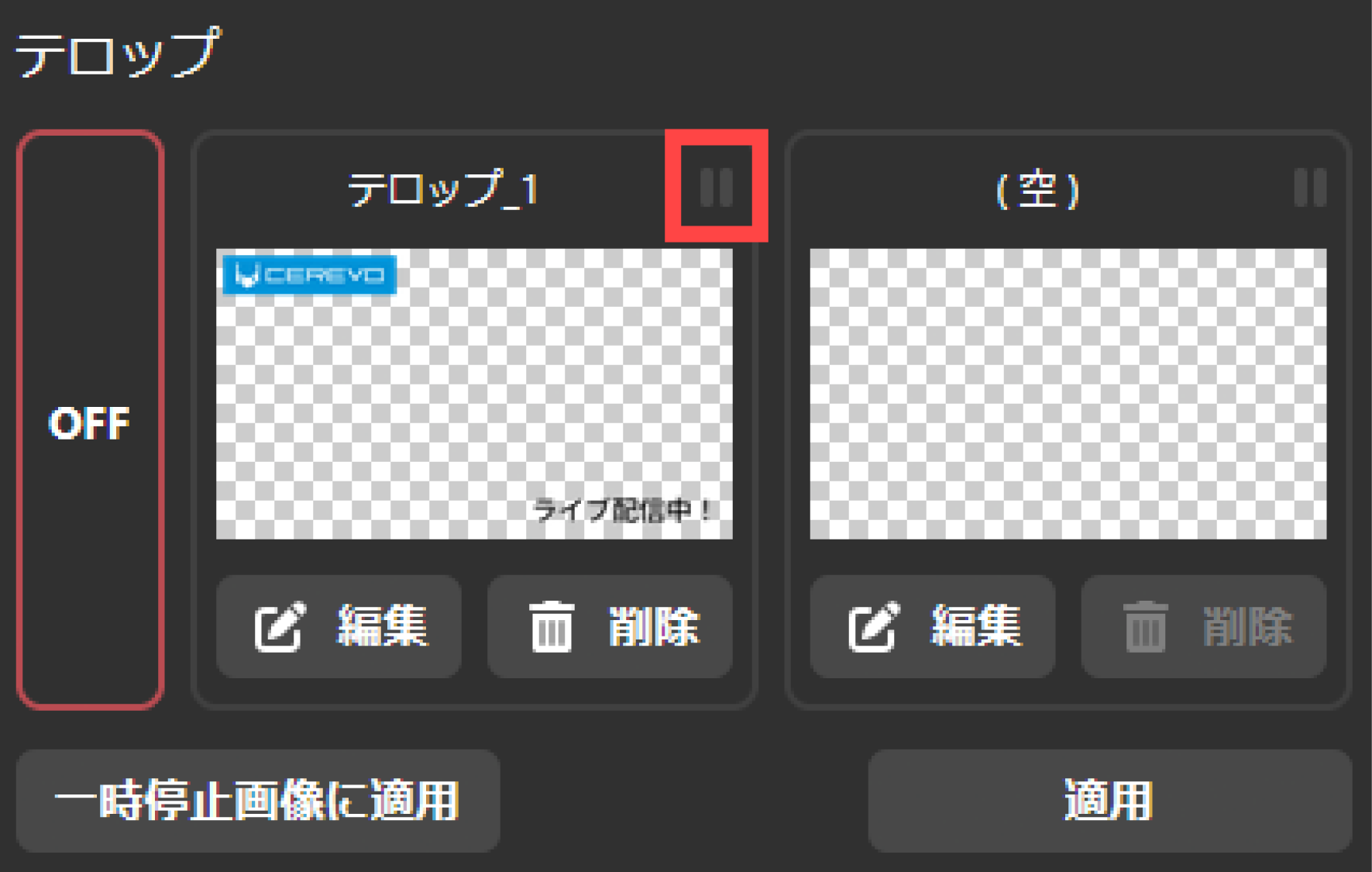

9-3 一時停止テロップの合成方法

配信・録画の一時停止を行った場合にも、上記で作成したテロップを表示することが可能です。

なお、一時停止テロップとして合成できるのは1組だけです。

作成したテロップを、一時停止中の配信映像に合成するには、以下の操作を行ってください。

適用したいテロップのサムネイルを押して選択状態とします。

左下の「一時停止画像に適用」ボタンをクリックします。

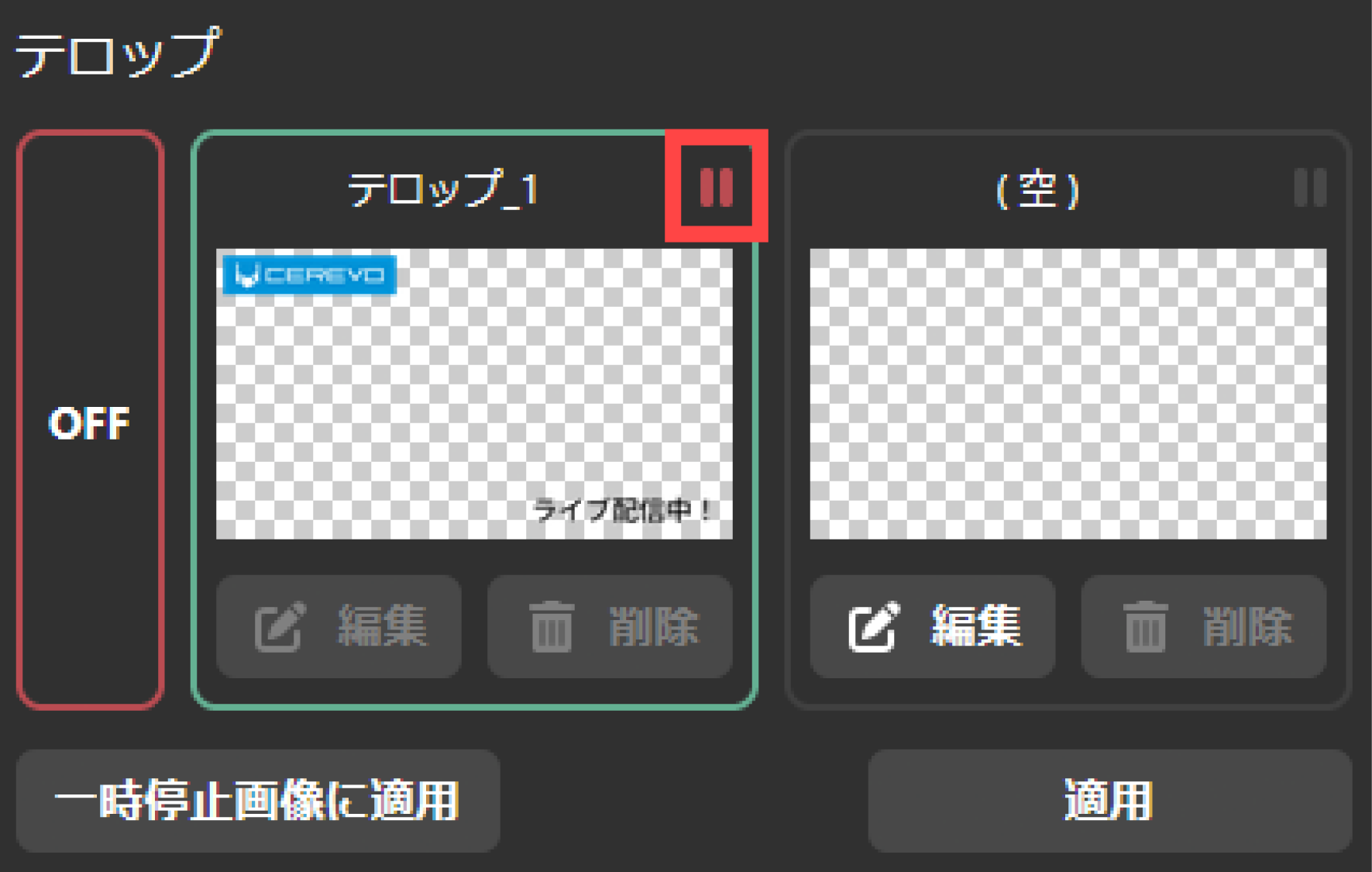

テロップ名称の右横に「赤い一時停止」アイコンが表示されます。

一時停止テロップの合成をやめるには、以下の操作を行ってください。

テロップサムネイル左側に表示されている「OFF」を押してください。

左下の「一時停止画像に適用」ボタンをクリックします。

テロップ名称の右横に「赤い一時停止」アイコンの表示が消えます。

10 より便利な使用方法

この章では、本製品のより便利な使い方を説明します。

自動起動の設定

本製品はACアダプタからの給電をトリガーに、自動的に本体が起動するように設定することが可能です。

設定を行うには以下の手順に沿って操作をしてください。この設定は、本体UIから行うことができます。LiveShell Studioでは設定できません。

オフライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「自動起動」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「ON」へカーソルを合わせ選択してください。選択した時点で設定が適用されます。

自動スタートの設定

本製品はネットワーク状態がオンラインになった際に、自動的に配信を開始するように設定することが可能です。

設定を行うには以下の手順に沿って操作をしてください。この操作はLiveShell Studioもしくは本体UIから行うことができます。

LiveShell Studioで設定する場合

設定を行いたい任意のチャンネルに表示されている「自動制御」内のプルダウンメニューから「自動スタート」を選択してください。

「適用」ボタンを押すと設定が適用されます。

本体UIで設定する場合

オンライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、設定を行いたい任意の「ビデオストリーム」チャンネルへカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「自動制御#n」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「自動スタート」へカーソルを合わせ選択してください。選択した時点で設定が適用されます。

自動制御の設定

本製品は任意のチャンネルが配信開始・停止動作を行った際に、他のチャンネルも同様の動作を追従するように設定することが可能です。

例えばチャンネル#1に対して「チャンネル#0に追従」を設定すると、チャンネル#0が配信を開始をした場合、チャンネル#1でも自動的に配信を開始するようになります。

設定を行うには以下の手順に沿って操作をしてください。この操作はLiveShell Studioもしくは本体UIから行うことができます。

LiveShell Studioで設定する場合

設定を行いたい任意のチャンネルに表示されている「自動制御」内のプルダウンメニューから「チャンネル#nに追従」を選択してください。チャンネル番号は任意のものを選択してください。

「適用」ボタンを押すと設定が適用されます。

本体UIで設定する場合

オンライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、設定を行いたい任意の「ビデオストリーム」チャンネルへカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「自動制御#n」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「チャンネル#nに追従」へカーソルを合わせ選択してください。チャンネル番号は任意のものを選択してください。選択した時点で設定が適用されます。

オーディオストリームの設定

本製品は音声ソースとしてのLRに別々の音声信号を入力し、それらを独立した音声ストリームとして送出することが可能です。

例えば音声ソースのLチャンネルに日本語音声を入力しオーディオストリーム#0のチャンネルはモノラル(左)に設定、音声ソースのRチャンネルに英語音声を入力しオーディオストリーム#1のチャンネルはモノラル(右)に設定。チャンネル#0では日本語音声配信を行うためにオーディオストリーム#0を設定、チャンネル#1では英語音声配信を行うためにオーディオストリーム#1を設定。上記の設定を行うとチャンネル#0およびチャンネル#1で映像は同一であるが、音声はチャンネルごとに異なるといった配信が可能です。

Tip

通常の配信を行う場合にはオーディオストリームの設定は行わず、各チャンネルのオーディオストリーム設定も初期値の#0で問題ありません。

オーディオストリームの設定を変更した場合には、変更後に本製品の再起動を行うか、オフラインにしてから再度オンラインにしてください。 オンラインの状態では変更が反映されません。

設定を行うには以下の手順に沿って操作をしてください。この操作はLiveShell Studioもしくは本体UIから行うことができます。

オーディオストリームのビットレート設定

LiveShell Studioで設定する場合

操作を行いたい任意のチャンネル(#0もしくは#1)内に表示されている「ビットレート」入力欄に任意の値を入力してください。

「適用」ボタンを押すと設定が適用されます。

本体UIで設定する場合

オンライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、設定を行いたい任意の「オーディオストリーム」チャンネルへカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「音声 kbps」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、入力欄へ任意の値を入力してください。

本製品の再起動を行うか、オフラインにしてから再度オンラインにしてください。オンラインの状態では設定が反映されません。

オーディオストリームのチャンネル設定

各チャンネルの動作は以下の通りです。

モノラル

LチャンネルおよびRチャンネルに入力された音声がミックスされているモノラルステレオ音声

モノラル(左)

Lチャンネルに入力された音声のみのモノラルステレオ音声

モノラル(右)

Rチャンネルに入力された音声のみのモノラルステレオ音声

ステレオ

LチャンネルおよびRチャンネルに入力された音声がミックスされていないステレオ音声

LiveShell Studioで設定する場合

操作を行いたい任意のチャンネル(#0もしくは#1)内に表示されている「チャンネル」内のプルダウンメニューから任意の設定を選択してください。

本製品の再起動を行うか、オフラインにしてから再度オンラインにしてください。オンラインの状態では設定が反映されません。

本体UIで設定する場合

オンライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、設定を行いたい任意の「オーディオストリーム」チャンネルへカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「チャンネル数」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、任意の設定へカーソルを合わせ選択してください。

本製品の再起動を行うか、オフラインにしてから再度オンラインにしてください。オンラインの状態では設定が反映されません。

AV同期調整の設定

本製品は3.5mm ステレオ LINE IN端子に入力されたアナログ音声ソースの遅れ補正設定をすることが可能です。

映像をHDMI IN端子から入力し、音声を3.5mm ステレオ LINE IN端子へ入力した場合、映像と音声にズレが発生する場合があります。このような場合には本設定を用いることにより、映像と音声の同期調整を行うことが可能です。

設定を行うには以下の手順に沿って操作をしてください。この操作はLiveShell Studioもしくは本体UIから行うことができます。

LiveShell Studioで設定する場合

設定を行いたい任意のチャンネルに表示されている「音声」ボタンを押してください。

表示された「AV同期調整」の入力欄へ任意の値を入力してください。

「適用」ボタンを押すと設定が適用されます。

本体UIで設定する場合

オンライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、設定を行いたい任意の「ビデオストリーム」チャンネルへカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「AV同期調整」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、入力欄へ任意の値を入力してください。

本体UIで設定した場合には、入力欄へ任意の値を入力した時点で設定が適用されます。

アスペクトとクロップの設定

本製品は配信を行う画面サイズを手動で変更することが可能です。この機能を利用することにより、横長の映像だけでなくスマートフォンで撮影したような縦長の映像の配信も行うことが可能です。

設定を行うには以下の手順に沿って操作をしてください。この操作は、LiveShell Studioで行うことができます。本体UIでは設定できません。

なお、本設定はチャンネル#1およびチャンネル#2にのみ設定可能であり、チャンネル#0には設定できません。

設定を行いたい任意のチャンネルに表示されている「アスペクトとクロップ」ボタンを押してください。

「クロップ種別」内のプルダウンメニューから任意の設定を選択してください。

オーバースキャン率を設定する場合には「オーバースキャン率」の入力欄へ任意の値を入力してください。

オーバースキャン率はクロップ種別にて「手動」以外が選択されている場合にのみ設定が可能です。クロップ種別にて「手動」が選択されている場合には、オーバースキャン率に代わり「手動アスペクト比」が設定可能です。手動アスペクト比を設定する場合には「X」「Y」「横幅」「縦幅」の入力欄へ任意の値を入力してください。

横幅と縦幅は切り抜く範囲の幅と高さ、XとYは入力画像の左上を原点とした切り抜く範囲の左上の点の座標を示します。切り抜いた後は、アスペクト比を保ったまま、「縦解像度」で設定した高さになるように拡大・縮小を行います。

「適用」ボタンを押すと設定が適用されます。

スクリーンセーバーの設定

本製品にはスクリーンセーバーが搭載されています。

本製品の本体ディスプレイにはOLEDが採用されています。OLEDは特性上、長時間同じ画面を表示し続けていると画面の焼き付きが発生する場合があります。これを避けるためにはスクリーンセーバーを利用してください。スクリーンセーバーをONにすると、指定された時間本体UIが行われていない場合に、特定の表示を上下させ画面の焼き付きを防ぎます。

設定を行うには以下の手順に沿って操作をしてください。この操作は、本体UIから行うことができます。LiveShell Studioでは設定できません。

なお、本設定は配信・録画を行っているチャンネルのトップ画面を表示している場合には動作しません。

オフライン状態で設定する場合

オフライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて「配信」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「スクリーンセーバー」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、任意の値を選択してください。選択した時点で設定が適用されます。

オンライン状態で設定する場合

オンライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「スクリーンセーバー」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、任意の値を選択してください。選択した時点で設定が適用されます。

3配信ボタンインジケーターの明るさ設定

本製品に搭載されている3配信ボタンインジケーターの明るさは調整が可能です。

設定を行うには以下の手順に沿って操作をしてください。この操作は、本体UIから行うことができます。LiveShell Studioでは設定できません。

オフライン状態で設定する場合

オフライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて「配信」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「LED明るさ」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、任意の値を設定してください。設定した時点で値が適用されます。

オンライン状態で設定する場合

オンライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「LED明るさ」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、任意の値を設定してください。設定した時点で値が適用されます。

本体操作ロックの設定

本製品は本体のボタン操作を無効にするロック機能が搭載されています。

設定を行うには以下の手順に沿って操作をしてください。この操作はLiveShell Studioもしくは本体UIから行うことができます。

LiveShell Studioで設定する場合

「本体操作ロック」内に表示されている「ロック」ボタンを押してください。

本体UIで設定する場合

オンライン状態のトップ画面にて左上の操作ボタンを1回押してください。

右上の操作ボタンを押してください。本体操作がロックされます。

ロックを解除する場合には、左下と右下の操作ボタンを同時に長押ししてください。

専用内蔵バッテリーの取り外し方法

本製品に搭載されている専用内臓バッテリーは取り外すことが可能です。取り外しを行うには以下の手順に沿って操作をしてください。

本製品にACアダプタを接続している場合には、ACアダプタを取り外してください。

本体底面にあるネジ2本を取り外してください。

バッテリーフタを取り外してください。

バッテリーを取り出し、ケーブルの先に接続されているコネクタのラッチを押してロックを解除し、ケーブルを外してください。コネクタが破損するおそれがありますので、無理にコネクタやケーブルを引っ張らないでください。

11 ファームウェア更新の操作

この章では、本製品のファームウェア更新の操作方法を説明します。

ファームウェア更新を行うには、本製品の4-2 ネットワーク接続設定を完了させている必要があります。

11-1 最新版のファームウェアバージョンへの更新方法

自動的に最新版のファームウェアバージョンへの更新を行うには以下の手順に沿って操作をしてください。

本体背面の電源入力端子へACアダプタを接続してください。

オフライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて「ファームウェア更新」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「はい」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

現在搭載されているファームウェアよりも新しいバージョンのファームウェアが公開されている場合には、自動的に最新版のファームウェアへ更新が行われます。更新中は絶対にACアダプタを取り外さないでください。

ファームウェア更新が完了すると自動的に再起動が行われます。

11-2 任意のファームウェアバージョンへの更新方法

手動で任意のファームウェアバージョンへの更新を行うには以下の手順に沿って操作をしてください。

ファームウェア更新には、十分な空き容量のある、32GB以下で、FAT32でフォーマットされたUSBメモリが必要です。microSDカードおよび32GBを超える容量のUSBメモリを使用したファームウェア更新はできません。

更新を行いたい任意のファームウェアバージョンのリリースノートページより、ファームウェアのダウンロードを行ってください。

→ LiveShell X リリースノートダウンロードしたアップデータファイルの名前が

updater.binであることを確認し、異なる名前である場合はupdater.binに変更してください。updater.binを、USBメモリのルート直下(一番上のフォルダ)にコピーしてください。本体背面のWi-Fi USBアダプタポートにUSBメモリを装着してください。

本体背面の電源入力端子へACアダプタを接続してください。

オフライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて「USBで更新」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「はい」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

ファームウェア更新が行われます。更新中は絶対にACアダプタを取り外さないでください。

ファームウェア更新が完了すると自動的に再起動が行われます。

12 初期化と強制終了の操作

この章では、本製品の初期化と強制終了の操作方法について説明します。

12-1 初期化の操作

本製品の設定情報等をすべて削除し、工場出荷状態に戻す操作です。

※この操作は取り消せません。慎重に検討したのち、操作を行ってください。

初期化を行うには以下の手順に沿って操作をしてください。この操作は、本体UIから行うことができます。LiveShell Studioでは操作できません。

オフライン状態のトップ画面にて右上の操作ボタンを1回押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「初期化」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

右下と左下の操作ボタンを用いて、「はい」へカーソルを合わせてください。

右上の操作ボタンを押してください。

初期化動作が行われます。初期化が完了すると自動的に再起動が行われます。

12-2 強制終了の操作

本製品の操作が効かなくなる等の現象が発生した場合に行う強制終了の操作です。

※強制終了を行った場合、設定データやテロップ画像など、本製品内部に保存されているデータが破損または消失する恐れがあります。

強制終了を行うには以下の手順に沿って操作をしてください。この操作は、本体UIから行うことができます。LiveShell Studioでは操作できません。

左上と右下の操作ボタンを、同時に5秒間程度長押ししてください。

OLEDディスプレイの表示が消え、シャットダウンが行われます。

OLEDディスプレイの表示が消えたことを確認後、再度起動を行ってください。